NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

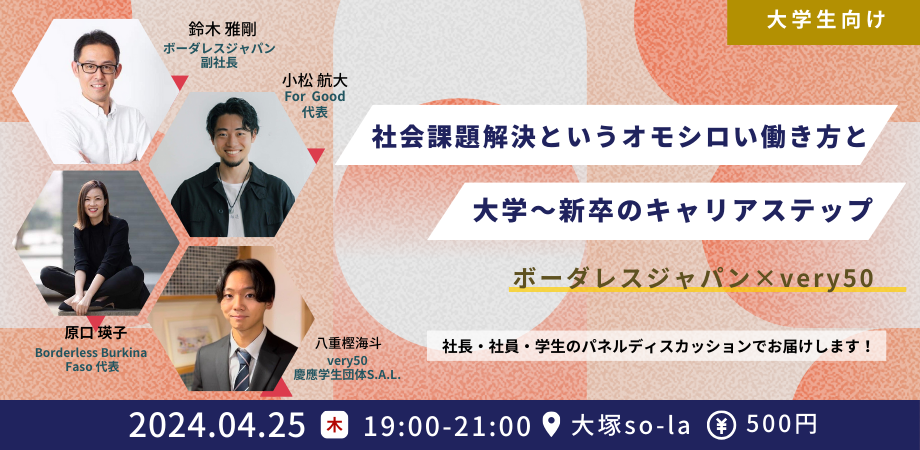

EVENT

for HOPE

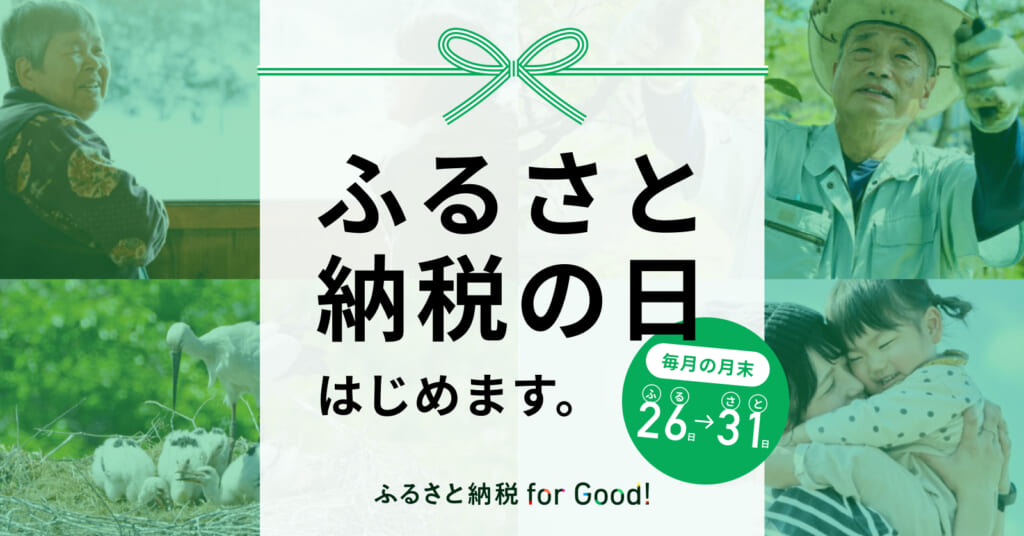

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!