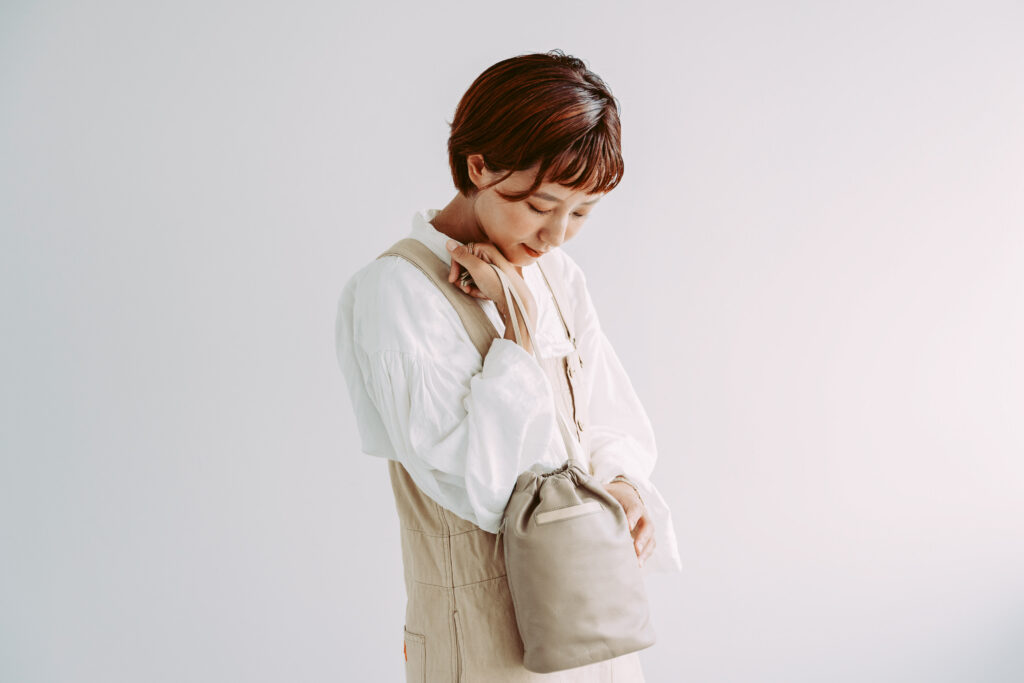

ジョッゴ Webマーケティング / CRM 田代 月絵

現在は、「女性だから、母だから、障がいがある、学歴がない」といった理由で働けない人が多くいます。働きたい時にどんな理由があっても諦める人を一人でも減らし、誇りを持って仕事をする人を一人でも増やすことで、夢を持てる社会にしたいです。

HISTORY

これまでの歩み

-

23才

システム関連会社にエンジニアとして新卒入社

金融システムのエンジニアとして2年半程従事。基本情報技術者試験合格。

-

25才

別のシステム関連会社に入社

アパレルのIT/CRM等を経験。CRMの楽しさを感じていたところで29歳の時に産育休へ。

-

31才

ジョッゴ株式会社入社

01

どうしてボーダレスに?

私には現在こどもが2人います。

ただ、2人目のこどもは予定日よりも2ヶ月早く生まれてきました。無事に産声を聞かせてくれ安心したのも束の間、そのままNICUに入り、2ヶ月入院していました。1人目の時は目の前の子を生かすことに必死で目まぐるしく日々が過ぎていきました。

それが2人目は面会ができるのも週に1回で、上の子のお世話はあるものの、1人で考える時間が増えました。もしこの子が退院できた後に病気や障害があった場合、今の社会で安心して生きていくことはできるのだろうか?環境が破壊されていく様なニュースばかりで、安心して暮らせる地球はあるのだろうか?等と考える様になりました。

こどもが大きくなった時に育った時に少しでも良い社会にしたい、社会問題を見て見ぬ母ではいたくないと思う様になったところで丁度ソーシャルビジネスの存在を知りました。ビジネスの軸を利益ではなく、どれだけ社会問題を解決できるのかという点に置いているボーダレスに魅力を感じ、自分もその一員となって社会を良くしていきたいと強く思ったことがきっかけです。

元々CRMの仕事を楽しいと感じていたところだったのでJOGGOであればどちらも叶えられると思いジョインすることとなりました。

02

今の仕事のやりがいは?

私はお客様JOGGOのことを知ってもらい、より好きになってもらう仕組みやサービスを考えています。

例えば、JOGGOは受注生産のためオーダーを頂いてからお届けまでに時間がかかります。その間にお客様を不安な気持ちにさせない様、こまめに今どの状態なのかということをわかりやすい様にメールでお伝えしています。

その後「安心して待つことができました」「今自分のアイテムをバングラデシュの職人さんが作ってくれているのが伝わり嬉しくなりました」といったお声を多く頂く様になりました。

自分のしたことでお客様、作り手、売り手がつながっていることを感じられる瞬間に喜びを感じます。また、その声をバングラデシュのメンバーに伝えた時に嬉しそうにしてもらえると、この仕事をしていて良かったなと思えます。

03

次のチャレンジは?

「働きたい」という思いがあるのに働けない人をもっと減らしていきたいです。

そのためにもJOGGOをもっと好きになってもらえる様なより良いサービスを考え、届けていくことでバングラデシュの雇用を増やしていきたいです。それを環境にも人にも配慮した形で進めていくことも重要だと考えています。

人も物も使い捨てではなく、「循環」していくことを基軸に置き、JOGGOのビジョンである「感動でつながりを」を体現し、その輪をどんどん広げていきたいです。

また、まだこどもが小さいので中々バングラデシュに行くことが難しいのですが、もう少し大きくなったらバングラデシュに行き、現地の困りごとを直接聞き、解決する術を一緒に考えていきたいです。

PROFILE

田代 月絵

1989年生まれ。東京都出身。東洋大学社会学部を卒業後、SES企業にエンジニアとして入社。転職後も同業であった為、6年程従事。その間金融・自動車・公益財団法人・アパレル等多岐に渡る業界を経験。2人の産育休を経た後、ジョッゴに入社。お客様により満足して頂き、ジョッゴを好きになってもらうためにどうすべきかを日々考案・実践しながら奮闘中。仕事が終わると母としても育児に奮闘中。

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

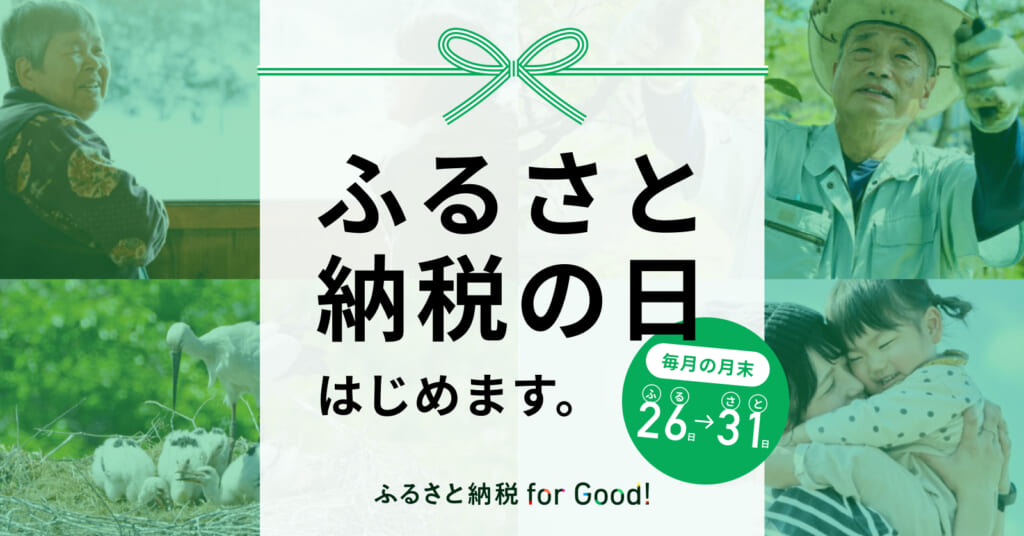

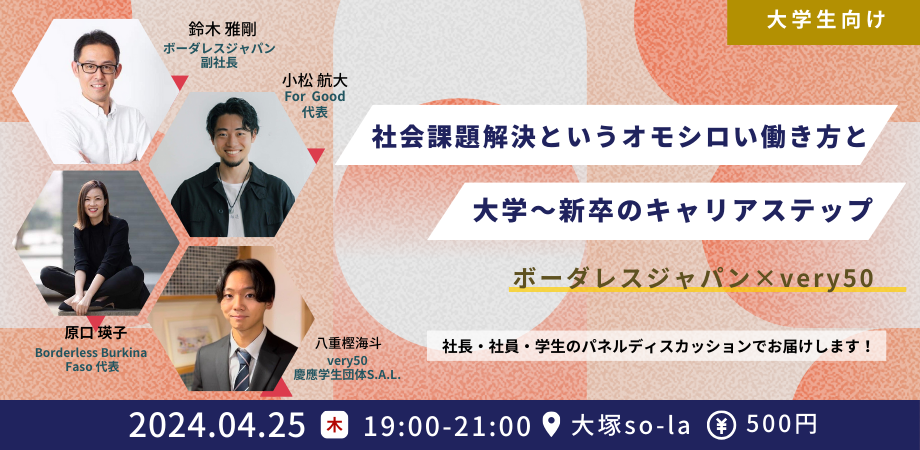

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!