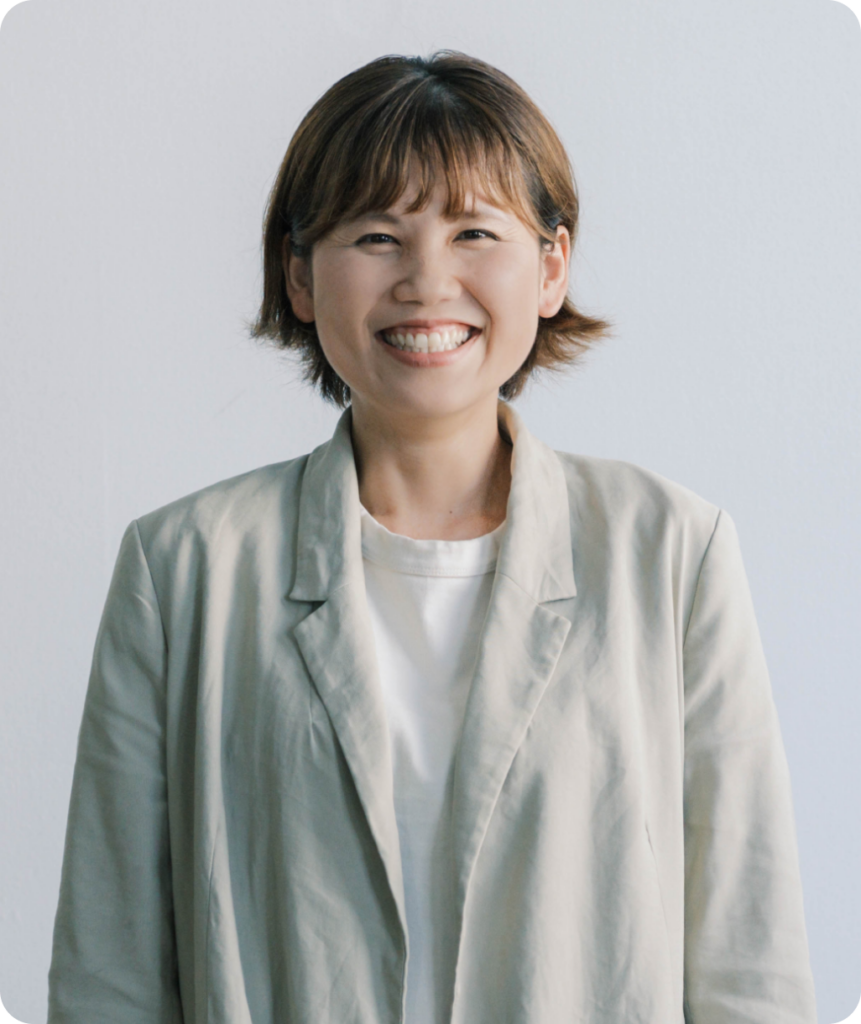

ボーダレス・グリーンズ 代表 石川 美里

農業をしていると、生物がいかに自然環境によって生かされているかを痛感します。土がないと野菜が育たないように、人間(生物)も地球という「土壌」がなければ続きません。だからより良い環境を残せる社会作りを、みらい畑を通して実現します。

HISTORY

これまでの歩み

-

25才

入社

大学卒業後、新卒でボーダレス・ジャパンに入社。

-

25才

AMOMA在庫管理・マーケティング担当

バングラデシュで雇用創出をするための新規事業担当

-

26才

JOGGOオウンドメディア・Haluulala ECマーケティング担当

子ども服ブランドと、その生産を行う工場を設立。

-

27才

独立

みらい畑株式会社を立ち上げ、独立

01

なぜ会社を立ち上げたのか?

「自分の人生を何か誰かの役に立つことに”全力”で使いたい」 そう思ったからです。

幼少期、父の仕事で3年間インドに居住しました。まだ小学生だった私の目に映る「発展途上国」の毎日は衝撃的でした。 大きな経済格差の中で、物乞いをしてでも、路上のごみを食べてでも、なんとかエネルギッシュに生きようとする人間たち。

自分が、それまで日本でいかに恵まれた環境下・守られた環境下で生きてきたのかを体感した3年間でした。 だからこそ、自分が与えられた環境を無駄にすることなく、それを次の世代に活かせる生き方がしたいと想い「環境課題」に密接につながる農業での起業を決めました。

02

今の仕事の喜びは?

「課題解決につながるプロダクトを生み出し→大切なお客様にお届けする」 この流れを、大切な仲間と苦楽を分かち合い・乗り越えながら実現すること。

年々変わっていますが、起業して6年目の喜びは「隣に仲間がいること」です。 起業時は一人でした。その後は紆余曲折ありながら今の仲間と巡り会い、日々事業推進に励んでいます。

「一人でがんばらないと、自分で何とかしないと」 ずっとそう思って走ってきました。しかし当たり前ですが、一人でできることには限界があり、不安と隣り合わせでもありました。

だからこそ、今の仲間たちと出会えたことで自分もソーシャルインパクトも成長できると確信できるし、仲間の人生を充実させるためにもより一層がんばりたいと思っています。

03

次のチャレンジは?

CSA(Community Supported Agriculture=地域支援型農業)という形で無農薬・無化学肥料の野菜生産・販売にチャレンジしたいです。

そもそも農業の様々な厳しさは「決められた量を決められた時期に納品・流通させねばならない」という流通の仕組みにも要因があると考えます。 決められた納品をこなし、生計を立てるため、やむを得ず”農薬・化学肥料”を使った栽培をする農家が多いはずです。

この、今は当たり前の「流通の仕組み」自体が変われば、栽培はもっと自由に・そして自然な形(環境負荷の少ない形)で実現することができるはずです。 今年から小さくチャレンジしていく予定です!

MEDIA / AWARD

メディア出演・受賞歴

-

WEB medhia

Forbes JAPAN

(2022.11.15)yaiyueyo

(2021.07.09) -

NEWS PAPER

宮崎日日新聞

(2021.02.04) -

AWARD

2021年度グッドデザイン賞-「みらいのはたけ」プロジェクト

(2021)

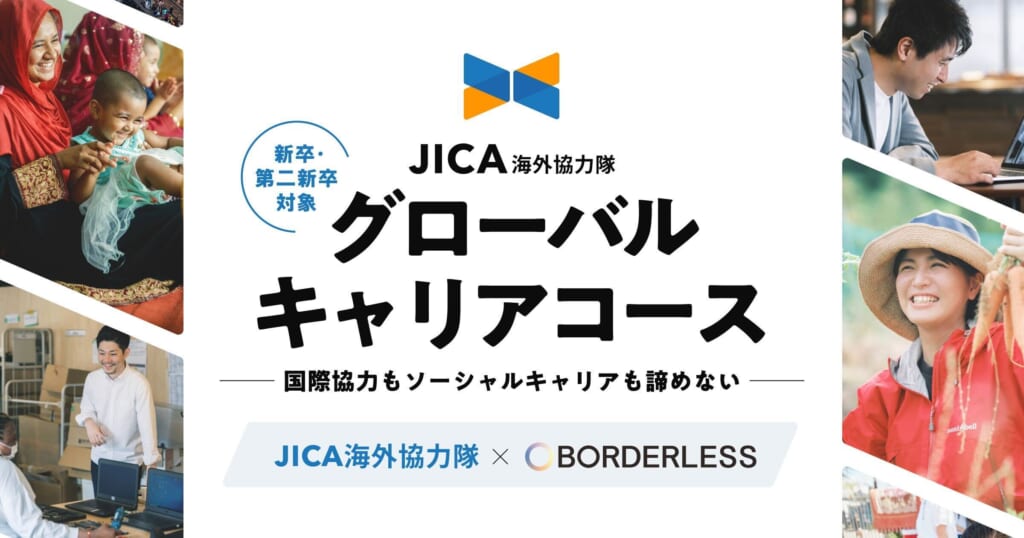

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

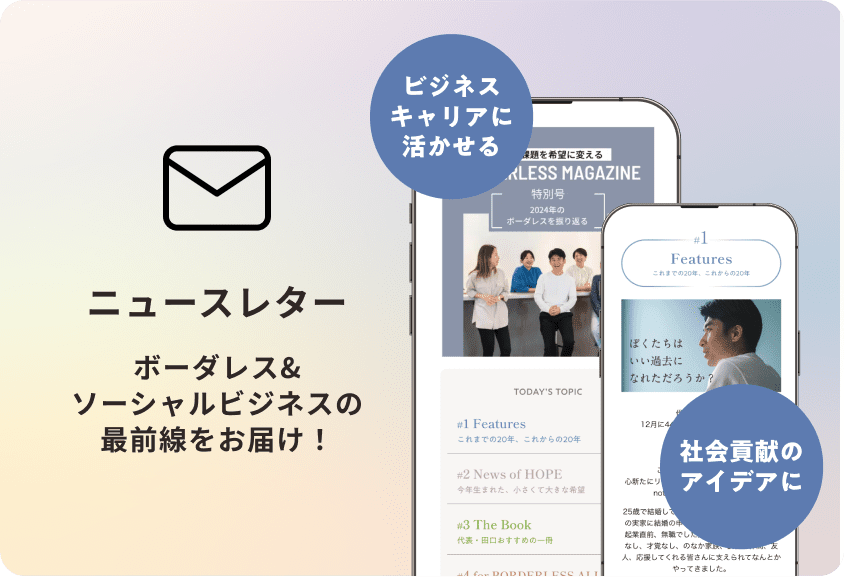

ボーダレスで働く人、社会起業家についてわかるPODCASTを放送中

採用説明会やイベント、インターン

情報をいち早くお届けします!