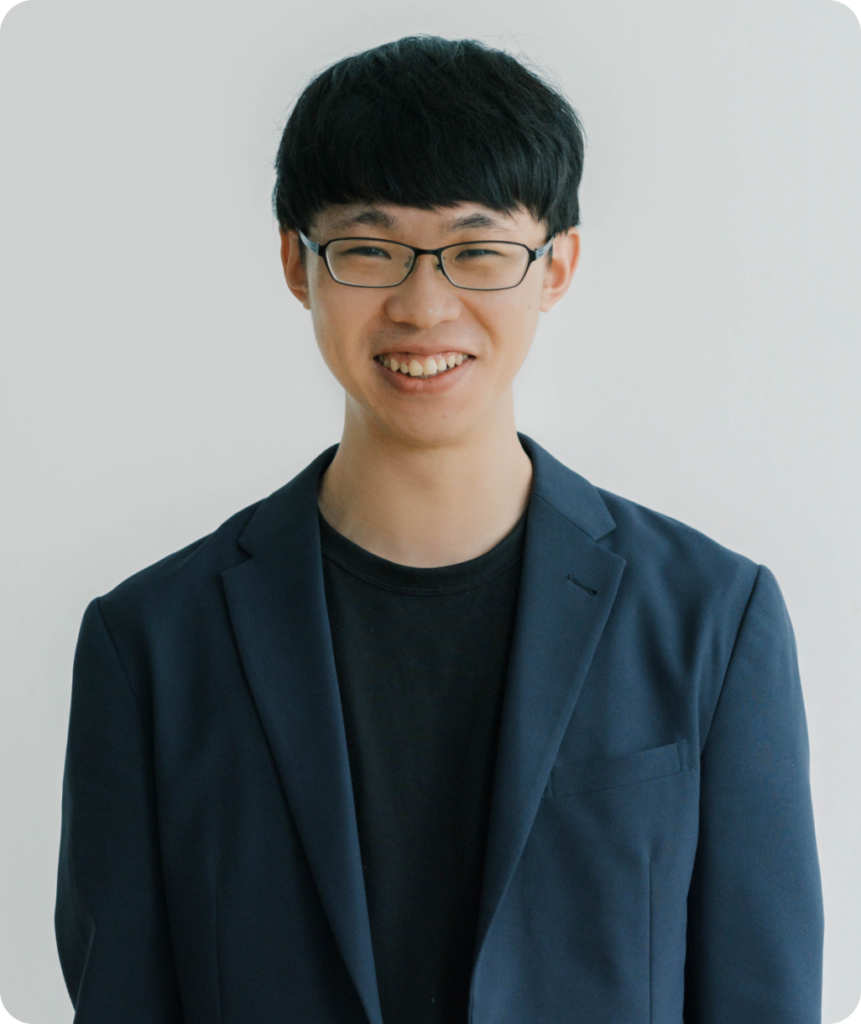

Wildlife Ventures Ltd. 代表 米田 耕太郎

世界中で生じている野生動物と人間の共生に関する課題を、ソーシャルビジネスを通じて解決していく。

HISTORY

これまでの歩み

-

21才

初のアフリカ渡航

大学を1年休学し、初めてアフリカへ渡航。「ゾウと人間の軋轢」という社会課題に出会う。

-

23才

大学院進学

大好きになったアフリカや、現地の野生動物保全の仕組み、野生動物と人間の共生のあり方等について学ぶ。

-

24才

起業を決意

国連や国際NGO等を目指していたが、自分のやりたいことが既存の組織の中にないと気づき、起業を志す。

-

25才

ボーダレス・ジャパンに新卒入社

クラウドファンディング「For Good」の立ち上げに関わり、キュレーター/カスタマーロイヤリティを担当

-

27才

ケニアに渡航し、Wildlife Ventures Ltd.を立ち上げ

ゾウと人間の軋轢を解消する養蜂事業を実践するため、ケニアに渡航し現地で事業を立ち上げ

01

どうしてボーダレスに?

学生時代、大学の専攻でもあり大好きだった「生物」、そして海外をバックパッカーとして旅する中で興味を持った「国際協力」、この2つの領域が重なる分野での活動をずっと模索していました。

そんな中、アフリカで行われている野生動物保全とコミュニティ開発を両立する取り組み「住民参加型保全」の概念に出会い、「これこそが自分がやりたいことだ!」と感じ、大学を休学。アフリカに1年滞在してボランティアやインターンなどに従事し、現地の野生動物や文化、人々などが大好きになりました。

また、現地で活動する中で「ゾウと人間の軋轢」「密猟」など、野生動物との共生を目指す上で直面する現地の課題を目の当たりにし、それらの課題解決に寄与したい、と思うようにもなりました。

帰国後は大学院に進学し、国連や国際NGO職員としてアフリカに戻る道を模索しましたが、自分がやりたいことをやれる既存の組織は非常に少なく、また社会的にも新しいソリューションが求められている領域だと感じ、社会起業家を志すようになりました。

ボーダレスに入った理由は多くの素晴らしい先輩方と切磋琢磨しながら、自分の理想をカタチにできると感じたからです。

02

今の仕事のやりがいは?

ボーダレス入社後はクラウドファンディングの「For Good」の立ち上げを経験。

主にプロジェクトの立ち上げを支援するキュレーター、そしてトラブルなどが生じた際に、その原因特定と解決策の実装を行うカスタマーロイヤリティとして働きながら、事業開発のいろはを学びました。

2023年の9月からはケニアに渡航し、ゾウと人間の軋轢を解消する養蜂事業に取り組んでいます。地域住民が苦労して育てた農作物をゾウが全て食べてしまったり、ゾウと人間が鉢合わせした際に、お互いに傷つけ合ってしまうという課題を、ゾウが本能的にハチを怖がることに注目して解決しようとする事業です。

日本では中々起こらないようなトラブルであったり、事業を前に進める上でクリアしなくては行けない課題を、現地の事業パートナーや仲間達と力を合わせて乗り越えていく瞬間にやりがいを感じています。

03

次のチャレンジは?

立ち上げたばかりのWildlife Ventures Ltd.の養蜂事業を、まずは軌道に乗せることを目指しています。

活動地であるケニアのマサイマラだけでなく、ケニア全土、そしてアフリカの多くの国で「ゾウと人間の軋轢」という課題は生じています。現在の養蜂事業を軌道に乗せ、他の地域にも横展開していくこと。これが次のチャレンジです。

そして、将来的世界中で生じている野生動物と人間の共生に関する課題を解決する、数多くのソーシャルビジネスを立ち上げていきたいと考えています。

MEDIA / AWARD

メディア出演・受賞歴

-

WEB MEDIA

朝日新聞デジタル

(2024.04.05)

PROFILE

米田 耕太郎

1996年、青森県生まれ。小学生の時に本やテレビの影響でアフリカに憧れを抱き始める。信州大学在学中に生物学を専攻しつつ、1年休学してアフリカ数カ国に滞在し、野生生物保全やコミュニティ開発に関わるボランティア・インターンに従事。帰国後は「アフリカについてもっと知りたい」という思いから京都大学大学院へ進学。大学院卒業後は「自分のやりたことが既存の組織の中にはない」と感じたため、自分でやりたいことをカタチにしていく社会起業家を志す。クラウドファンディング「For Good」でキュレーター・カスタマーロイヤリティを経て、23年9月からはケニアに渡航し、24年5月にWildlife Ventures Ltd.を立ち上げ。

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

ボーダレスで働く人、社会起業家についてわかるPODCASTを放送中

採用説明会やイベント、インターン

情報をいち早くお届けします!