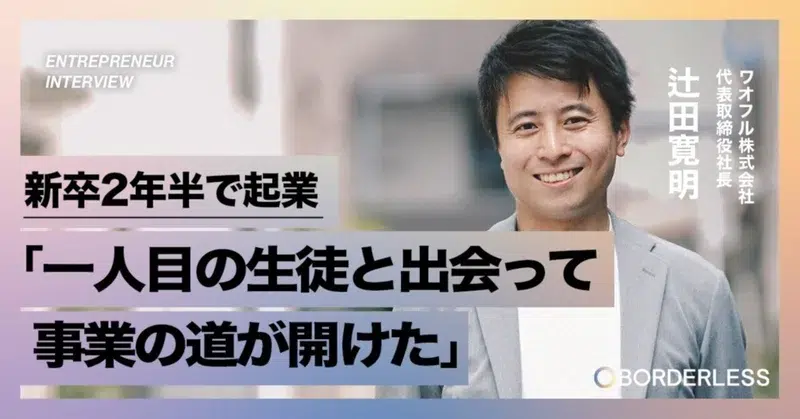

ワオフル 代表 辻田 寛明

今の学校や環境が合わなくても、自分と世界が好きになれるような「大人」と「体験」との出会いを届け、伴走すること。そのプロセスを通し、自己肯定感が温まり、幸せな自立に向かう子どもと家庭が増えることに貢献する。

HISTORY

これまでの歩み

-

24才

大学院へ進学

貧困・人口移動研究を行うため、経済学研究科経済史学科へ進学。

-

26才

入社

大学院修了後、ボーダレス・ジャパンに入社。POST&POSTやハチドリ電力に携わる。

-

27才

起業

ワオフル株式会社を立ち上げ、不登校の子向けのマンツーマンオンライン教室「夢中教室」を展開。

01

なぜ会社を立ち上げたのか?

大学時代に中高生と大学や目標について話すキャリアプログラムに取り組む中で、「どうせ自分には無理」という声を多く聞き、日本の子どもたちの自己肯定感に課題意識を持ちました。

一方で、研究でインドネシアを訪れ日本と比べれば見るからに貧困地帯でも幸せそうに暮らす子どもや親たちと出会えば出会うほど、「日本の子どもたちが抱える生きづらさ」を少しでも解決できることに取り組みたいと思いが強まっていきました。

そしてある時、一人の小学生の女の子と出会いました。僕はその子と遊んだり一緒に話すことがよくあったのですが、その子は不登校で、ある時を境にお家から出れなくなってしまいました。その子は人一倍繊細で、人に対する不安を抱えやすい特性を持っていましたのです。

ですが、その子が素晴らしいものをたくさんもっていることを僕は知っています。だから、たとえ家から出るのが大変だったとしても、その子を受け入れてくれる「第三の大人」と出会えたなら、それでも人生は面白いと思える体験に出会えたなら、きっと人生にも少しの希望を感じれるようになるんじゃないか。 そう考え、同じような状況下で苦しむ子どもたちにそうした機会が届いたら、と思い、起業に至りました。

02

今の仕事の喜びは?

子ども一人ひとりの、色んな成長に出会うことがたくさんあるので、そうした瞬間が何よりも喜びです。

「学校に行かなくなり、元気もなく、藁にもすがる想いで入会しましたが、夢中教室の先生との出会いは、家族だけの関係から、外に気持ちを向けるきっかけになりました。」 「自分のことを好きと言えるようになりました。」 「やりたいことから進路が見えて、通信制高校へと通うようになりました」

こうしたコメントを保護者さまからいただくたびに、本当にやってきてよかったなあと実感します。

そしてたくさんの伴走を届られるのも、自分一人では限界がある中で、この夢中教室に「伴走先生」として50人以上の仲間が集まってきてくれたおかでです。 元特別支援学校の先生、アメフト日本一になったコンサルタント、フィンランドで高校教員経験をもつ人… 本当に多様なバックグラウンドで、「じぶんと世界が好きになる出会いと伴走を届けたい」というビジョンに強く共感してくれている、素敵な仲間が集まってくれたことに感謝しかありません。

こうした同じ志をもった仲間との出会いも、今の仕事の大きな喜びです。

03

次のチャレンジは?

まずは、夢中教室というマンツーマン伴走を必要としている人に1000人、2000人ともっと届けていきたいです。学校が合わなかったり、自分には価値がないと感じてしまう子どもが、「そんなことなかった」と思えるような人と体験と出会える機会を社会実装していくことを目指します。

加えて、「不登校」に関して子ども・保護者合わせて家庭を丸ごと包括的サポートできるよう、親向けの子育てスクールの拡充や、子どものキャリア教育も充実させていきたいと思っています。

また、オンラインにとどまらず。リアルの連携や、地方への親子留学制度、学校・行政との連携も強めていきたいです。

MEDIA / AWARD

メディア出演・受賞歴

-

WEB media

進研ゼミ

(2024.02.16)未来地図

(2023.04.03)東洋経済education×ICT

(2022.07.19)CHANTO WEB

(2022.07.04)先生の学校

(2022.03.17)ICT教育ニュース

(2022.02.14)テラコヤプラス by Ameba

(2022.01.19)パステル総研

(2021)ViewPoint

(2021.03.19) -

TV

JCOM福岡放送「SMALL STEP TV」

(2021.8.21-29) -

NEWS PAPER

不登校新聞

(2022.09.01)西日本新聞

(2021.11.07)Sunday世界日報

(2021.02.15) -

SEMINAR

ベネッセみらいキャンパス社員向けワークショップ

(2023)東広島市ソーシャルビジネスセミナー

(2023)Beyond Tomorrowサマーキャンプ講演

(2023)うみポス甲子園審査員選出

(2023)茨城県生涯学習シンポジウム

(2022)川崎市ソーシャルビジネス起業セミナー

(2021・2022)青山大学、九州大学、四條畷学園高校、福岡教育大学附属福岡小学校ほか

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

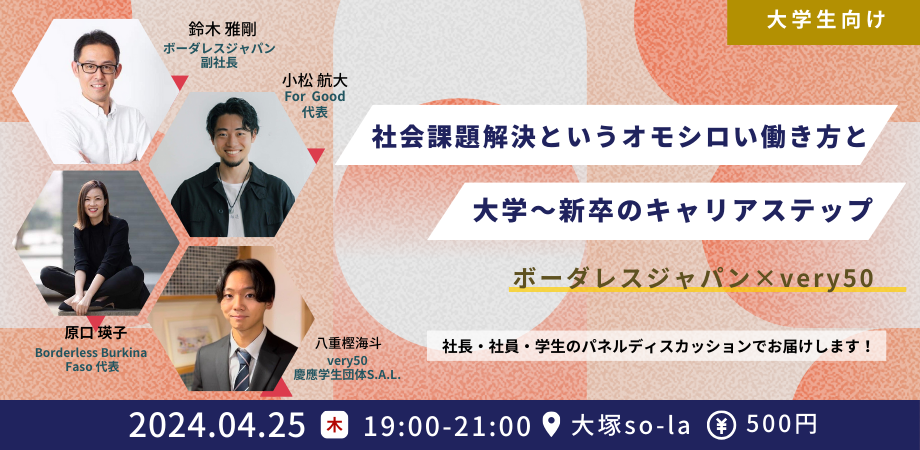

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!