Borderless Burkina Faso 代表 原口 瑛子

働きたくても働けない人々の雇用を創出することで貧困をなくすこと。暴力を受けた人々の雇用を創出することで絶望を希望に変えること。それらを通して、その子どもたちが自らの手で未来を描ける平和な社会を創りたい。

HISTORY

これまでの歩み

-

23才

イギリスの大学院 修了

サセックス大学開発学研究所(IDS) MA Poverty and Developmentを修了

-

24才

国際協力機構(JICA) 入構

国際機関との連携事業や中米地域の円借款案件などを担当

-

29才

ボーダレス・ジャパンにジョイン

より持続的な貧困削減を目指し、ソーシャルビジネスでの起業を決意

-

31才

ビジネスレザーファクトリー代表就任

バングラデシュの貧困層の雇用創出を目的とした革製品の製販事業の代表に

-

36才

ブルキナファソで起業

ブルキナのテロの影響を受ける女性の雇用創出のためシアバターの製販事業を開始

01

なぜ会社を立ち上げたのか?

「世界の貧困をなくしたい」ただそれだけのためです。現在は、ブルキナファソでテロの影響を受けた女性の雇用を作り、貧困の削減と平和な社会を目指しています。それが私の志であり、私が生きる理由、使命だと信じています。

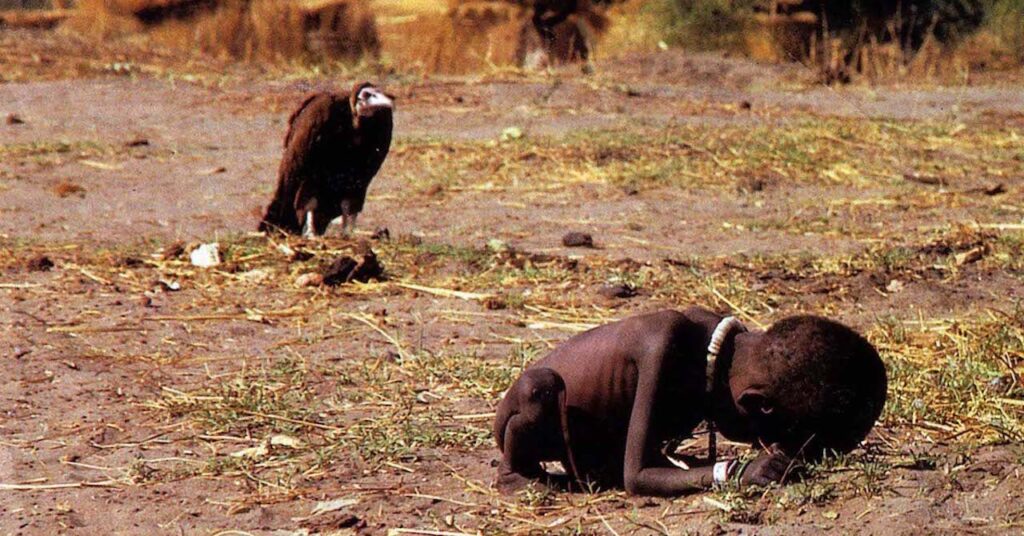

学生時代に「ハゲワシと少女」を見て、世界の不条理に憤りを感じ、アフリカの貧困をなくしたいという志が心に芽生えました。開発の修士課程と職務経験を経て国連を目指そう、その未来が目の前に見えた時に、体調を崩して引きこもりになりました。絶望でした。しかしその絶望が、雇用創出を通して貧困をなくしたい、という新たな希望を拓いてくれました。同時期にブルキナファソに出逢い、アフリカでも内陸国の政治経済に強く心が惹かれました。

ボーダレスにジョインした後、自分の志をビジネスレザーファクトリーに乗せ、創業期から成長期の事業を仲間とともに創りました。2017年ブルキナファソを訪問、朴訥な人々の優しさに触れ、ブルキナファソが大好きになりました。しかし、2019年以降テロが多発、難民が急増、その現状が頭から離れませんでした。ビジネスレザーファクトリーのアフリカ展開も検討しましたが、新しい社会問題に対して新しいビジネスで解決しよう、そう考え単身でブルキナファソに渡り、会社を立ち上げました。

02

今の仕事の喜びは?

一つ目は、働くことができ「子どもたちが学校や病院に行ける」と喜んでいる姿です。これまで私が対峙してきた人々は、今日生きるか死ぬかの選択をする貧しい人々でした。仕事がなければ、最低限の衣食住も満たされず、教育や医療はその先です。仕事を得ることで経済的に安定し、自分たちの力で未来を創ることができる。その事実が、私の喜びです。

二つ目は、働くことができ「誰かの役に立っている」と喜んでいる姿です。ここで私が対峙する人々は、直接的にも間接的にもテロの影響を受け、絶望の中にいる人々です。自由や自我を奪われ、自分には何もできないかもしれない、そう感じてしまう現状。誰かに貢献できることで精神的に安定し、自分の力で希望を見出すことができる。その未来が、私の喜びです。

しかし、「世界の貧困をなくしたい」という理想に対し、現状の私は道半ばであり、真の喜びは今ではなく、先に存在するはずと考えています。理想の実現に向け、歩みを止めず、進んでいきたいと考えています。

03

次のチャレンジは?

ボーダレス・ブルキナファソでは、まずテロの影響を受けた女性たちの雇用を創出する目的で、化粧品原料シアバターの仕入製造販売 “AFRICA SHEA BUTTER” (アフリカシアバター)を始めました。

テロの影響を受けた女性組合からのシアバターの仕入れから始め、次は直接的にテロの影響を受けた女性たちと共にシアバターの製造に進んでいきます。暴力を受けた人々が、心身ともに安心して働ける環境をつくり、経済的にも精神的にも安定できる、未来を作ります。作り手と使い手を繋ぎ、顔が見える関係になる。その先にある、平和な社会を目指します。

しかし、一つの事業ではこの地域・国が抱えるすべての社会問題は解決できない。だからこそソーシャルビジネスをいくつか挑戦したら、ボーダレス・ジャパンのように、ソーシャルビジネスのプラットフォームを創りたいと考えています。内陸国で、経済発展や貧困削減が難しい、と言われるこの西アフリカの国々で、よりよい社会を創りたいと考える起業家が、ソーシャルビジネスに挑戦できる環境を作りたい。例え、平和が脅かされていても、意志あるところに道は開ける、そんな未来を実現したいと考えています。

MEDIA / AWARD

メディア出演・受賞歴

-

TV

NHK WORLD「Sharing the Future」

(2022.08.03)RKB「世界一の九州が始まる!」

(2020.04.19)日テレNEWS24

(2020.03.23) -

WEB media

文藝春秋

(2021.02.17)JAPAN UP CLOSE

(2020.11.25)Social Business: Interview with Eiko Haraguchi of Business Leather Factory

フクリバ

(2020.08.27) -

RADIO

TOKYOFM MUSICBIRD系列-Sound of Oasis-

(2021.08.08) -

SEMINAR

大分県教育委員会主催 高校生向けグローバルリーダー塾

(2023.05)武蔵野大学「アントレプレナーシップ」

(2022.09)東福岡自彊館中学校3年 総合的な学習の時間

(2021.11)ZUU OWNER「地方企業の経営 2.0」講演

(2021.11)順天堂大学「国際経営学」

(2021.07)福岡市警固小学校6年 総合的な学習の時間(研究授業)

(2020.12)事業構想大学「新規事業開発プロジェクト研究」講演

(2020.12)福岡市主催 高校生向けG20福岡開催記念特別授業

(2019.01) -

AWARD

ICC KYOTO 2020 クラフテッドカタパルト優勝

(2023.05)

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!