超実践型インターンシップ RISE

7/15(月) 23:59まで

「たった一度の人生、

社会のためになる挑戦をしたい」

新規事業開発や起業家としての

キャリアを志す人に、本当に価値のある

インターンシップとは何か。

その道を進む決断は

ただ学ぶだけでは下せない。

とにかく1度やってみるしかない。

あなたの課題解決への強い想いを

プロジェクトとして立ち上げる

超実践型のインターンシップがその答えだ。

3カ月、本気で挑む。

だからこそ、自分の道が見えてくる。

この社会にまだない希望をつくる人へ。

一歩を踏みだす夏にしよう。

What’s RISE?

ゼロから

自分の

プロジェクトをつくる

実践経験にプロが伴走

-

01

ただの体験じゃない、 ゼロから自分で立ち上げる

-

02

本気 VS 本気 最前線の社会起業家が伴走

-

03

インターンで終わらない 進みたい道を継続支援

PROGRAM

3ヶ月間のプログラム

-

4weeks

ソーシャルコンセプト策定

誰のどんな社会課題を、どのように解決し、どんな社会を実現していきたいのか。ソーシャルコンセプトを作成するワークからスタート。これを徹底的に磨き込むことが事業の成否をわけます。

代表田口の著書をプレゼント

『9割の社会問題は

ビジネスで解決できる』 -

4weeks

プロジェクトモデルの確定

作成したソーシャルコンセプトを、マイプロジェクトとして具体的な事業モデルに落とし込みます。

世界14カ国で51事業を立ち上げてきたボーダレスの社会起業家が伴走しながら、本当に実現可能なプランに仕上げていきます。 -

7weeks

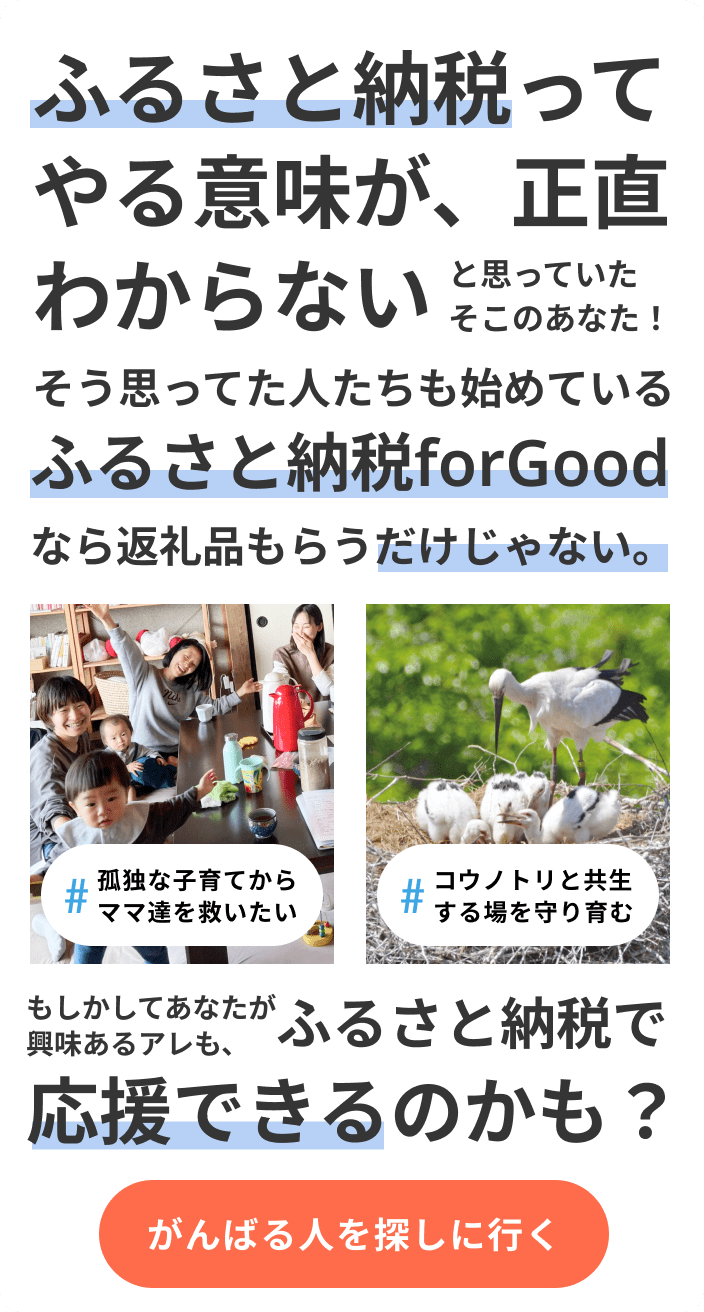

クラウドファンディングで

資金調達し、プロジェクト実行事業プランを検証し、具体化していく資金をクラウドファンディング「For Good」で実際に集めます。プロジェクトが、本当に社会に必要とされるものかどうかは、いかに共感と資金を得られるかもひとつの重要な指標になります。

-

Lastday

最終発表

3ヵ月の成果を発表。ソーシャルビジネスとしての評価はもちろん、そのプロセスへの挑み方や成長ポイント、今後につながるフィードバックをもらいます。マイプロジェクトから事業へ、見えてきた自分の道へここから踏み出そう。

MESSAGE

担当者からのメッセージ

そこまでやるか、

をやりきる。

上野 陽子

採用責任者

私たちがこのプログラムでこだわり抜いたのが、どれだけリアルなソーシャルビジネスの立ち上げと同じ環境で実践ができるかということ。だからこそ皆さんにはプランニングだけでなく、資金集め・実行まで挑戦いただきます。自分は本当にこれがやりたいのか、やれるのか、それは実際に「やってみる」ことでしか気づけないと考えるからです。皆さんの挑戦、お待ちしてます!

ENTRY

エントリー詳細

- 選考フロー

-

エントリー期間(6/10~7/15)

↓

説明会参加(推奨)

↓

書類選考

↓

面接

↓

合否連絡 - 説明会(参加推奨)

-

全4回 19:00-20:00(予定)

6月17日(月)

6月26日(水)

7月2日(火)

7月8日(月) - 参加条件

-

①国内外の高校、高専、大学、または大学院に在籍していること。

②卒業後の就職先が決定していないこと。

③以下の4日程に参加できること。- 8月9日(金)

- キックオフ/社会課題のテーマ策定オリエンテーション(リアル開催@東京)

- 8月23日(金)

- プロジェクト案策定/クラウドファンディングFor Goodで資金集めオリエンテーション(オンライン)

- 9月5日(木)

- 中間報告会(オンライン)

- 11月17日(日)

- プロジェクト結果発表/表彰(リアル開催@東京)

- 開催場所

-

8月9日(金)と11月17日(日)の2日程はオフラインにて実施予定です。

上記以外はオンラインにて実施。

※オフライン実施に伴う交通費は、自己負担とさせていただいております。

7/15(月) 23:59締切

エントリーするFAQ

よくある質問

- 超実践型インターンシップRISEに参加する場合、プログラム期間である3ヶ月間はフルで時間を空ける必要がありますか?

-

マストでお時間を空けていただきたいのは、下記の4日程のみとなります。 それ以外のプロジェクトの遂行、起業家との壁打ちなどはプログラム期間の中でご自身で柔軟にタイムマネジメントいただけます。

- 8月9日(金) キックオフ/社会課題のテーマ策定オリエンテーション(リアル開催@東京)

- 8月23日(金) プロジェクト案策定/クラウドファンディングFor Goodで資金集めオリエンテーション(オンライン)

- 9月5日(木) 中間報告会(オンライン)

- 11月17日(日) プロジェクト結果発表/表彰(リアル開催@東京)

- 既に個人でビジネスプランを作成し、現在そのプラン実行に動いています。その場合でも、超実践型インターンシップRISEに参加できますか?

- はい、参加できます。改めてこのインターンを通して作成したプランをボーダレス・ジャパンの持つフレームで磨き上げ、そしてアドバイザリーである社会起業家との壁打ちを通して、成功確度を高めていただけます。

- 社会に対して何かできることをしたいという思いはありますが、まだ具体的なテーマなどは決まっていません。その場合でも、超実践型インターンシップRISEに参加できますか?

- はい、参加できます。プログラムの中で、社会課題のテーマとなるソーシャルコンセプトを策定するフローを準備させていただいております。そちらで弊社が磨き上げてきたフレームを活用、また社会起業家との壁打ちを通して向き合いたいテーマを見出していただけたらと思います。

- YOUTH FELLOWは、超実践型インターンシップRISEに参加しないと認定されませんか?

- はい、こちらのプログラムへの参加が必須となります。

- 超実践型インターンシップRISEと1dayソーシャルビジネス体験型インターンシップ、2つのインターンシップにエントリーすることはできますか?

- はい、可能です。エントリーフォームからどちらも選択し、ご応募いただけたらと思います。

- インターンシップの参加人数は何名程度になりますか?

- 1dayソーシャルビジネス体験型インターンは1回あたり20名、超実践型インターンシップRISEは30名を予定しております。

- 説明会への参加は必須となりますか?

- 必須ではありませんが、各プログラムの目的、ゴール、内容等がご希望に合うかを確認いただくためにも、参加いただくことを推奨しております。

ソーシャルビジネスの リアルを体感する1日

「ソーシャルビジネスとは何か」から始まり、社会課題を解決する仕事のリアルを、最前線で働く社会起業家やメンバーから学ぶことができます。

また、実際のソーシャルビジネスの課題解決に挑戦するワークショップを通じて、ボーダレスの事業開発の醍醐味を体感できます。

PROGRAM

1DAY プログラム

-

15 min

チェックイン・会社紹介

1DAYインターンシップのGOALや挑み方を参加者全員で確認します。講師陣やメンバーへ自己紹介していただきます。

-

20 min

副社長鈴木によるソーシャルビジネス説明&会社説明

「ソーシャルビジネスとは何か」「ボーダレス・ジャパンはどんなことをする会社か」副社長の鈴木からお話しします。

-

6 hours 10min

課題解決ワーク

グループをつくってワークショップ形式で、実際のソーシャルビジネスが抱える課題解決に挑戦します。本質課題の特定やそこにどうアプローチするか、事業開発の流れを体感して、最後にはアイデアを発表します。

-

1 hour 15min

ワークショップ総評&質疑応答

講師陣から発表内容やプロセスへの評価など、一人ひとりがさらに成長したり、ソーシャルビジネスの道へ進むためのフィードバックやアドバイスをします。

エントリー詳細

- 選考フロー

-

エントリー期間(6/10~7/15)

↓

説明会参加(推奨)

↓

書類選考

↓

合否連絡 - 開催日程

-

全5回 10:00-18:00(予定)

・8月7日(水)

・8月21日(水)

・8月29日(木)

・9月6日(金)

・9月11日(水) - 説明会(参加推奨)

-

全4回 19:00-20:00(予定)

・6月17日(月)

・6月26日(水)

・7月2日(火)

・7月8日(月) - 参加条件

-

2025年10月入社もしくは2026年4月入社が可能な学生の方

- 開催場所

-

オンラインにて実施

7/15(月) 23:59締切

エントリーする

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

ボーダレスで働く人、社会起業家についてわかるPODCASTを放送中

採用説明会やイベント、インターン

情報をいち早くお届けします!