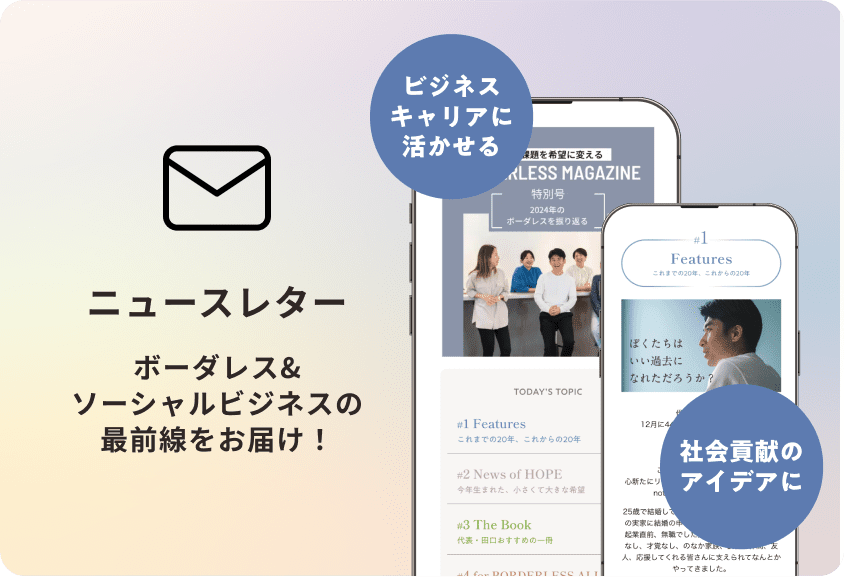

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

ボーダレスで働く人、社会起業家についてわかるPODCASTを放送中

採用説明会やイベント、インターン

情報をいち早くお届けします!