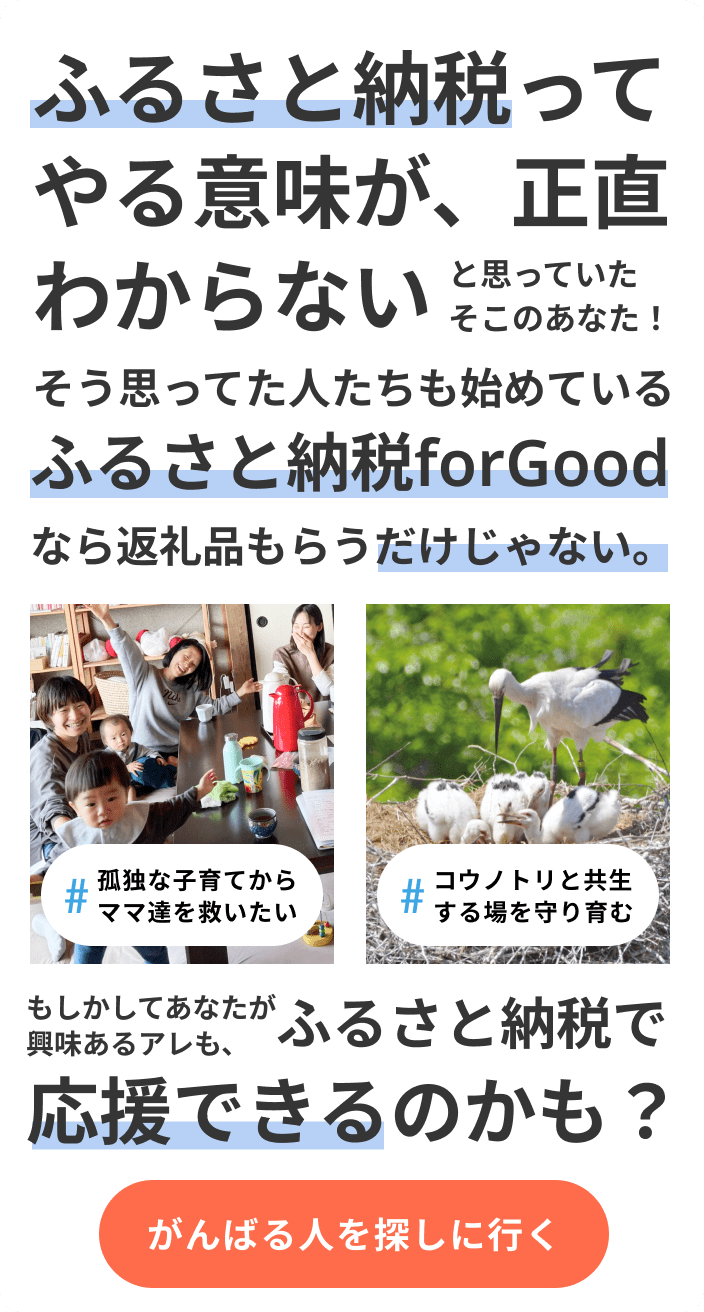

<3分で分かる>難民問題、日本の現状と課題 私たちにできることは?

ニュースやSNSなどで「難民」という言葉を目にする機会が、近年、少しずつ増えてきました。国際情勢が不安定ななかで、国外に逃れる人々の姿が報じられることが多くなり、関心を持ち始めたという方もいるかもしれません。

とはいえ、「日本では実際にどのくらいの難民が受け入れられているのか」「どのような課題があるのか」といったことは、まだあまり知られていないのが現状です。

今回は、日本の難民受け入れの現状や課題、そして私たち一人ひとりにできるアクションについて、できるだけ分かりやすくご紹介します。

難民と呼ばれる人たちのこと

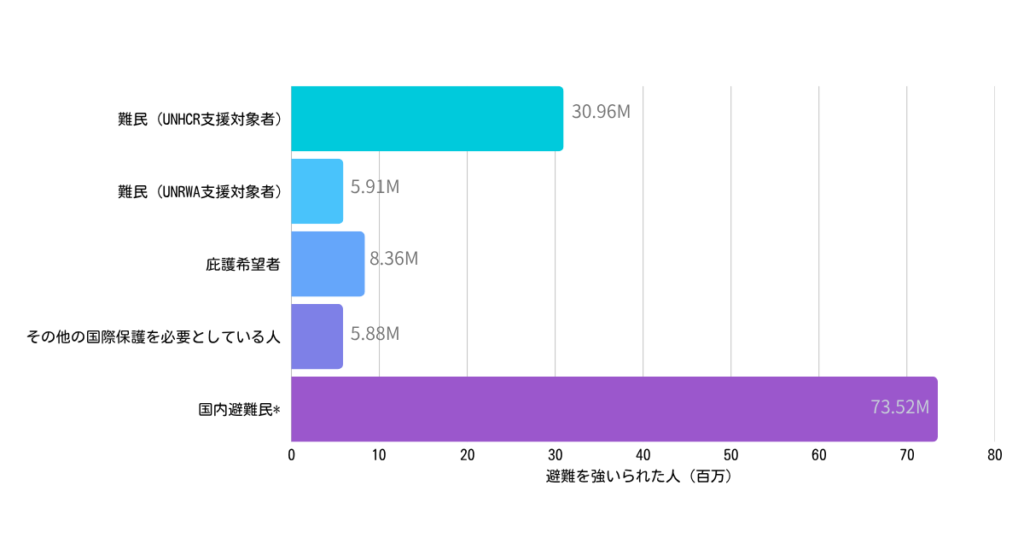

2024年末、紛争や迫害によって移動を強いられた人は1億2320万人。67人に1人が避難を強いられていることになります。

「難民」とは、政治的な迫害や紛争、宗教的な背景や人権侵害などから、命の危険を感じ、他国に避難を余儀なくされた人々のこと。

一人ひとりに保障される基本的人権の観点からも、難民は保護の対象というのが国際的に一致した見解です。

また、もともと住んでいた家や土地を離れたものの、国内にとどまって避難生活を送っている人は「国内避難民」と呼ばれます。この数も増えていますが、国内避難民は難民条約の保護の対象には含まれません。また無国籍者も原則として避難民と認められていません。

難民の定義

「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」

―難民条約(「難民の地位に関する1951年の条約」「難民の地位に関する1967年の議定書」)より

日本の難民受け入れ状況

難民に認定されると得られるもの

そもそも、日本で難民認定を受けるとはどんなことを意味するのでしょうか。

日本で難民に認定されると、永住許可を受けることができたり、海外へ自由に渡航ができたり、国民年金、健康保険、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られます。

つまり、日本で生活する私たちと同じような普通の生活を送る権利が認められるのです。

日本の難民制度で問題視されること

1.低い認定率

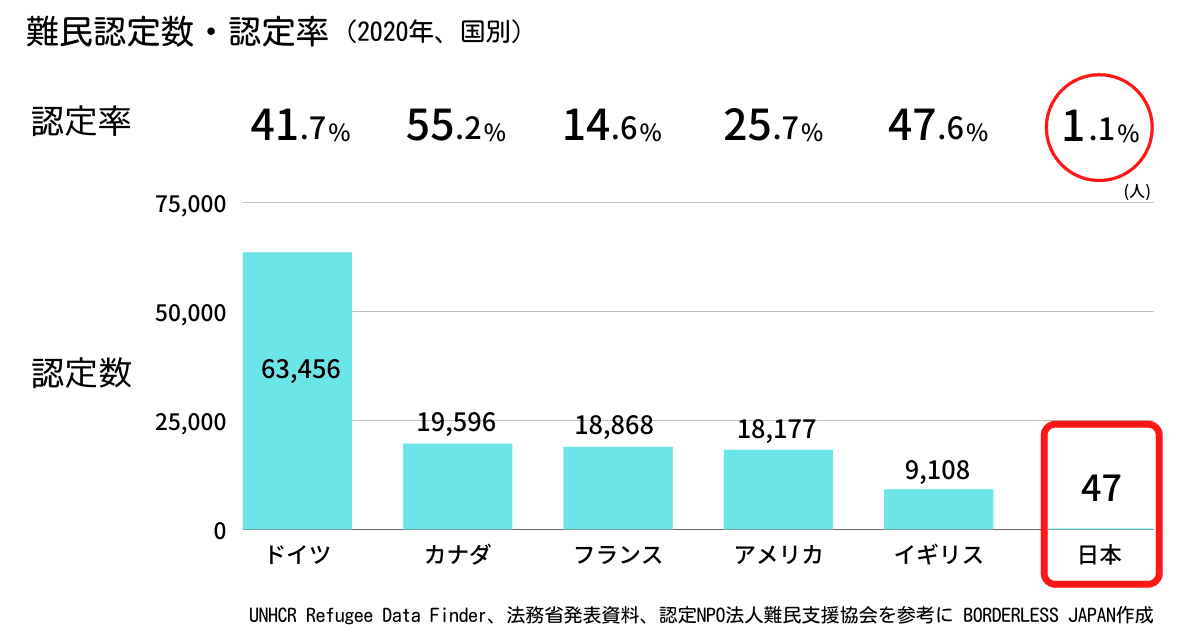

日本は諸外国と比べ、難民の認定数・率ともに極端に低いと言われています。

さらに、2018年に法務省は就労目的などの不正な難民申請をけん制する目的で、制度の厳格化を発表しています。

参考:出入国在留管理庁

2020年、日本での難民申請者は3,936人、認定されたのは47人であり認定率は1.1%。

ドイツやフランス、アメリカ、カナダと比較すると、その数や率の低さが分かります。

また、認定までに3年ほどの期間を要する場合も多く、その期間は仕事にも就きづらく、安心して生活できているとはいいがたい状況です。

2.無期限かつ長期化する入管施設での収容

日本には茨城県牛久市と長崎県大村市に、在住外国人を長期的に収容する施設があります。

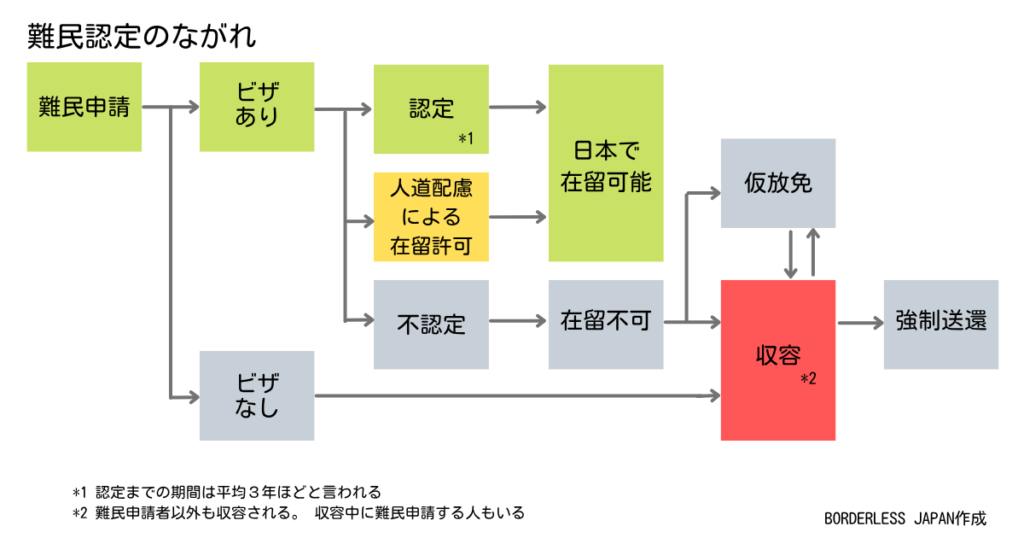

ビザを持たずに日本に入国した人や、難民申請が認められず、人道的配慮による在留資格も得られなかった人は、入管収容施設に収容されることになります。

この「収容」には、期間の定めがないことが大きな問題として指摘されています。

人の身体を拘束するというのは、非常に強い権限の行使です。犯罪を犯した場合であっても、裁判所の令状や拘束期限が必要とされます。しかし、入管手続きにおいては、それらの保障がありません。

また、収容の目的は「退去(自国への送還)」ですが、難民申請者の多くは迫害や生命の危険から逃れてきた人たちであり、帰国が困難な事情を抱えています。そのため、収容が長期化するケースが少なくありません。

長期収容は、身体の自由を奪うだけでなく、終わりの見えない拘束によって、強い精神的ストレスや不安を引き起こします。

2021年には、スリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさんが、名古屋出入国在留管理局の収容施設で死亡しました。体調不良を訴えていたにもかかわらず、適切な医療措置が講じられなかったことが明らかになり、入管制度全体や難民申請者の処遇に対する議論が一気に高まりました。

いま私たちは、自国を逃れてきた人々に対するこの対応が、本当に適切なものであるのかを、改めて問われています。

原因と背景

こうした問題が起こる背景には、主に二つの構造的な要因があります。

1つ目は、国際的に見ても、日本の難民認定の基準が極めて厳しいという点。

2つ目は、難民認定の実務を、出入国在留管理庁(入管)が担っている点。

本来「管理・取り締まり」を目的とする組織が、「保護・支援」を必要とする難民の対応を行っているため、制度上も現場の対応も「保護」の視点が弱くなりやすいと指摘されています。

日本にいる私たちにできること

紛争や迫害、政治的な混乱などによって、いま世界では多くの人々が自国を離れ、他国に避難せざるを得ない状況にあります。そのなかで、日本にも保護や支援を求めてやってくる人たちがいます。

たとえば、2022年に始まったロシアのウクライナへの軍事侵攻により、多くの市民が国外へ避難する中、日本政府も一部の受け入れに前向きな姿勢を示しました。こうした対応は国際的にも注目されましたが、実は日本における難民の受け入れ体制や支援のあり方については、いまだ多くの課題が残されたままです。

制度の改善を求める声や、具体的な政策提案を行う市民の取り組みも続いており、難民や移民の問題は、私たちの社会がどうあるべきかを問う重要なテーマとなっています。

また、ボーダレス・グループにも、難民問題に取り組む事業があります。

環境負荷ゼロ・難民ゼロを目指すエシカルパソコン「ZERO PC」を販売しているピープルポート株式会社では、日本へ逃れてきた難民の方を整備士として雇用。企業などから回収された不要なパソコンを新品同様に入れ替え、再販につなげています。

不要なパソコンをピープルポートに送ることや、ZERO PCの購入が、難民の方の雇用につながります。

▶ 詳しくはこちら

ほかにも、難民に関するニュースに声をあげたり、友人や家族と話すことも大切なアクションです。

ご自身が取れるアクションからはじめてみませんか。

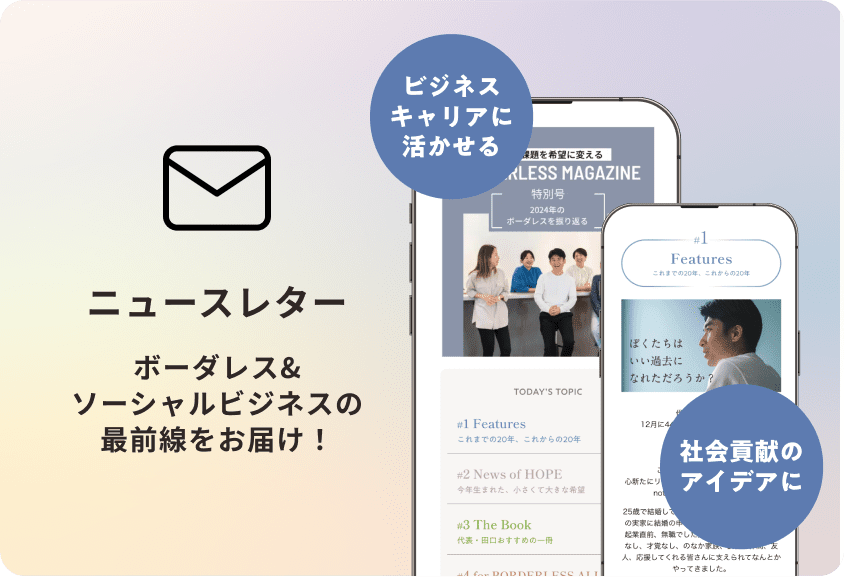

社会問題を解決するための「はじめの一歩」を踏み出しませんか?

ボーダレス・グループでは、さまざまな社会問題の解決に向けた「はじめの一歩」になるようなステップを準備しています。

■日々の暮らしの中で、社会や環境にやさしい「ひとりでも始められるアクション」を取り入れる」

■ボーダレス・ジャパンCEO・田口一成の書籍「9割の社会問題はビジネスで解決できる」を読んで、ソーシャルビジネスのしくみについて知る

■「ボーダレス・ラジオ」を聴いて、ソーシャルビジネスに挑むボーダレスの日々の取り組みを知る

■「ボーダレス・アライ」になって社会起業家の挑戦を、仲間として支える

ぜひご自分にあったステップを見つけて、第一歩を踏み出してみてください。

社会問題をビジネスで解決する仲間を募集しています

ボーダレス・グループでは、ソーシャルビジネスで社会課題を解決し、共に変革を起こす仲間を待っています。

自分のプロフェッショナル領域を活かして社会問題に取り組みたい方「採用情報」

ソーシャルビジネスで社会問題に取り組みたい新卒・第二新卒の方「事業開発職」

ソーシャルビジネスの作り方が一から学べる実践型アカデミー「ボーダレスアカデミー」