ソーシャルビジネスとは?起業して社会問題を解決。一般企業やボランティア、NPOとの違いは?

「ソーシャルビジネス」と呼ばれる事業があることをご存知でしょうか。

ソーシャルビジネスとは社会問題解決を目的とした事業で、その領域は貧困や差別、環境問題など、多岐にわたります。最大の特徴は、寄付金などの外部資金に頼らず自社で事業収益を上げることで継続的な社会支援を可能にしている点です。

今回はソーシャルビジネスがなぜ社会問題解決の糸口となるのか、この取り組みが始まった歴史から社会問題解決にビジネスの力で切り込んでいる会社まで、とことん解説します。

■目次

1. ソーシャルビジネスの概念

2.ソーシャルビジネスの歴史

3.ソーシャルビジネスの特徴

4.世界と日本のソーシャルビジネス

5.ソーシャルビジネスがえがく日本と世界の未来

6.何としても解決したい社会問題がある方へ

1. ソーシャルビジネスの概念

社会問題を解決するビジネスを広くソーシャルビジネスといわれていますが、実はソーシャルビジネスは、全世界共通の定義が統一(※)されていません。なぜなら、各国における公共や市民社会のあり方、歴史背景が異なるからです。

※論者の中には社会問題解決を目的とはしていないものの社会貢献をしている会社全般を指す「社会的企業」をソーシャルビジネスと同義の言葉として使う人もいるので、あくまで本記事ではソーシャルビジネスを社会問題解決を目的とした事業のこととし、社会的企業とは異なる存在として記載します。

例えばソーシャルビジネスまわりの法整備が進んでいるヨーロッパ諸国の場合。「商売をする“もう1つのやり方”」としてソーシャルビジネスを捉えているので、その言葉が指すのはNPOや共同組合、非営利団体であることがほとんどです。

一方アメリカでは、社会問題解決を自社の資金をもって行う非営利組織をソーシャルビジネスとして位置付けてはいます。しかし法整備も進んでいないため、営利団体も含んだ幅広い事業をソーシャルビジネスだと言っているようです。

またソーシャルビジネスという言葉を広めるきっかけとなったムハンマド・ユヌス氏は、ソーシャルビジネスを社会問題の解決を目的とし、持続可能な手段としてビジネスを行い、得た利益を社員の福利厚生や自社への再投資にまわす「損失なし配当なしの会社」としています。

このように、国によって、また人によってソーシャルビジネスの捉え方は異なるのです。

日本においては、2007年に設置された経済産業省のソーシャルビジネス研究会が発表した以下のソーシャルビジネスの概念が定義に該当するでしょう。

「社会性」:現在、解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること。

※解決すべき社会的課題の内容により、活動範囲に地域性が生じる場合もあるが、 地域性の有無はソーシャルビジネスの基準には含めない。「事業性」:ミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。

「革新性」:新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること。

※ソーシャルビジネス推進研究会報告書(3)本研究会におけるソーシャルビジネスの概念の整理より引用(2011.3) ソーシャルビジネス推進研究会/経済産業省

つまり、社会問題を解決するために寄付金などの外部資金だけに頼らず継続的に収益を上げ、さらに新たな社会的価値を生み出す事業のことを、「ソーシャルビジネス」と呼ぶのです。

そしてこのソーシャルビジネスに挑戦する起業家は「社会起業家」と呼ばれ、彼らは「社会的企業」・「ソーシャルベンチャー」・「ソーシャルエンタープライズ」と呼ばれる事業体(組織)を運営します。2. ソーシャルビジネスの特徴

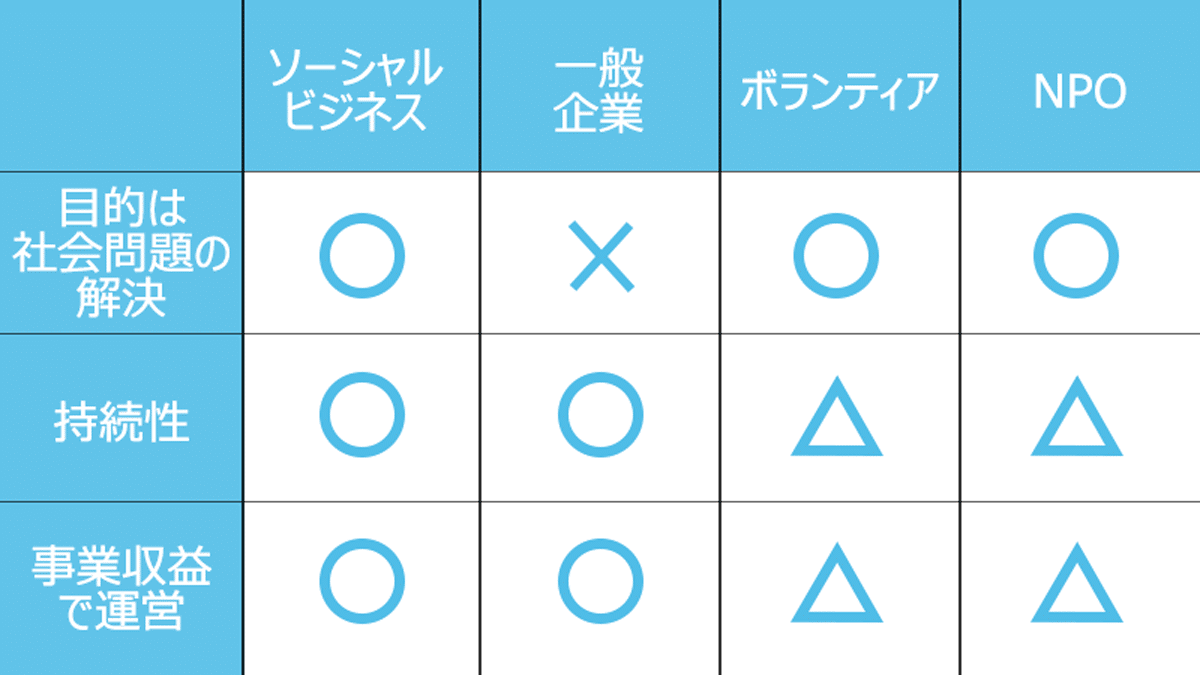

ソーシャルビジネスの特徴を、ボランティア、一般企業、NPOと比較しながらみていきます。

2.ソーシャルビジネスの歴史

では次に、ソーシャルビジネスがどのようにして始まり、その動きを拡大してきたのかについてみていきましょう。

ソーシャルビジネスは、1980年代頃のイギリスで始まったといわれています。

当時のイギリスは「小さな政府」へ移行する政策を取り入れ、公共サービスを大幅に縮小していました。そのような状況に対して市民は、公共サービスを補完するかたちで事業を次々に立ち上げます。このときに起こった事業が、今でいう「ソーシャルビジネス」です。

この流れを受け、イギリス政府はソーシャルビジネスに取り組む組織や企業を優遇する政策を整備していきます。さらに行政によるソーシャルビジネス支援政策は、アメリカやイタリアなどの欧米諸国でも取り入れられるようになり、世界へと広がりました。

では、日本におけるソーシャルビジネスはどのように始まったのでしょうか。日本では、1998年の特定非営利活動促進法(NPO法)の施行をきっかけに、ソーシャルビジネスの動きが始まりました。この法律によって、ボランティア団体などが都道府県庁の認証を受ければ法人格を得られるように。背景には1995年の阪神淡路大震災におけるボランティア活動を促進させるねらいがありました。

2007年には、経済産業省に「ソ—シャルビジネス研究会」が設置され、さらに日本のソーシャルビジネスをあと押しするため、行政が動き出します。その翌年には、会社法が改正され、合同会社という新たな事業体も認められるようになりました。

このように世界や日本で広がり始めた、ソーシャルビジネス。しかし「ソーシャルビジネス」という言葉が一般的に定着するまでには至りませんでした。

言葉としての「ソーシャルビジネス」と、その概念が世界で広く認知されるようになったのは、2006年。バングラデシュのグラミン銀行とその創設者のムハマド・ユヌス総裁にノーベル平和賞がおくられたことにより、ソーシャルビジネスがより多くの人に知られるようになりました。

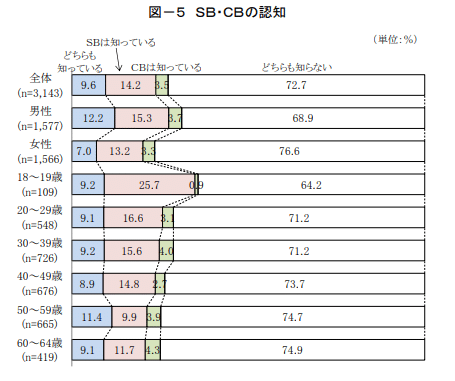

とはいえ、日本におけるソーシャルビジネスの認知度はまだまだ高いとはいえません。

日本政策金融公庫総合研究所がおこなった「ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスに関するアンケート」によると、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスのいずれか一方でも知っている人の割合は28.3%という結果が出ています。

この結果から分かるのは、ソーシャルビジネスが日本ではまだまだ認知されていない現状。経済産業省の「ソ—シャルビジネス研究会」においても、ソーシャルビジネスの認知度の低さは指摘されており、今後、その向上に向けたアプローチが期待されています。

3.ソーシャルビジネスの特徴

社会問題を解決するための事業を展開するソーシャルビジネスは、NPOやボランティアと区別ができないとよくいわれます。また、社会的貢献を表に出さずにサービスや商品を提供している事業も多いため、一般のビジネスと何ら変わりなく見える側面もあるのです。

しかし、あえて「ソーシャルビジネス」というカテゴリがあるのにはきちんと理由があります。

そこでこの表をもとに、一般のビジネス・NPO・ボランティアとソーシャルビジネスがどうちがうのか、解説します。

3-1.一般のビジネスとのちがい

ソーシャルビジネスと一般のビジネスの最大のちがいは、事業で達成すべき「目的」。一般的なビジネスでは利益を最大化することを目的としますが、ソーシャルビジネスは「社会問題を解決すること」を最優先に考えます。

ここで出てくるのが、「ソーシャルビジネスでなくとも、人や社会の役に立っている企業はあるのでは?」という意見や疑問。確かに、事業を通して社会貢献をしている企業はたくさんあります。

しかしソーシャルビジネスは、「事業の結果、社会問題解決につながった」ではなく「社会問題を解決するための事業を展開する」ビジネス。つまり事業を始めるうえでの「目的」が社会問題の解決に設定されているかいないかで、ソーシャルビジネスと一般企業は区別されるのです。

とはいえ、ソーシャルビジネスにも一般企業と変わらない一面はたくさんあります。例えば働く人のスキル。マーケティングや組織運営のためのマネジメントスキルなどは、ソーシャルビジネスにも必要不可欠なものです。

これまで目を向けられなかった問題を解決するための事業を展開するソーシャルビジネスは、一般のビジネスに比べ緊急性と難易度は必然的に高くなります。だからこそ一般企業と同じように、さまざまな仕事のスキルを持った人が集まり、目の前の問題にメンバーが一丸となり取り組んでいくことが理想的なのです。

3-2.ボランティアとのちがい

ソーシャルビジネスとボランティアは、「社会問題解決」を目的にしている点で共通していますが、「自らが収益を上げるための活動」をしているかどうかという点で異なります。

ボランティアが社会貢献活動の資金を捻出するためには、寄付金などの外部資金に頼らなければなりません。そのため、活動内容の変更を自分たちの団体の判断だけでは決められないことがあります。

これが自ら収益を上げるソーシャルビジネスの場合、資金が続く限り社会問題解決のために活動を続けられるのです。また自分たちで資金を生み出すため、調達までの時間を無駄にすることなくスピード感を持って問題解決に取り組むことが可能に。

またボランティアは、事業だけでなく自分の生活までもが立ちゆかなくなる可能性もあります。支援をする側にも生活があるのは当然のこと。そのためお給料のない慈善活動だけで生きていくことは難しく、活動から離れざるをえない人は少なくありません。

その点ソーシャルビジネスは、本気でビジネスに取り組みさえすれば、社会問題の解決を進ながら生活するためのお金を稼ぐことも可能です。

なにより収益事業は支援する側とされる側の垣根を取り払い、一丸となって目標達成のために突き進むムードを生みます。結果として、支援される側の人とビジネスパートナーとして対等な立場で向かい合えるのです。

3-3.NPOとのちがい

NPOの活動は、多くの場合ソーシャルビジネスに分類されています。しかし、ソーシャルビジネスの定義を、「寄付金などの外部資金だけに頼らず、自ら事業収益を上げながら継続的に課題解決に取り組むこと」とする場合、NPOが真の意味で「ソーシャルビジネス」であるかは議論されるところです。

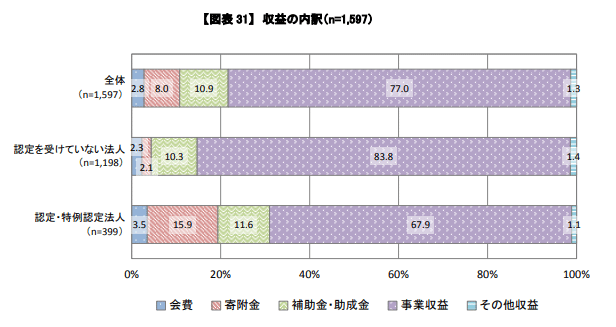

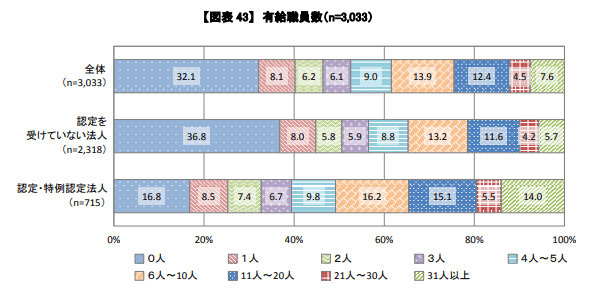

もちろん、外部資金に頼らない事業型NPOも数多く存在します。実際に「平成29年度特定非営利活動法人に関する実態調査」によると、NPO法人全体の77%が事業で収益を上げており、寄付金などの外部資金に依存しない財源体制を整えていることが分かります。

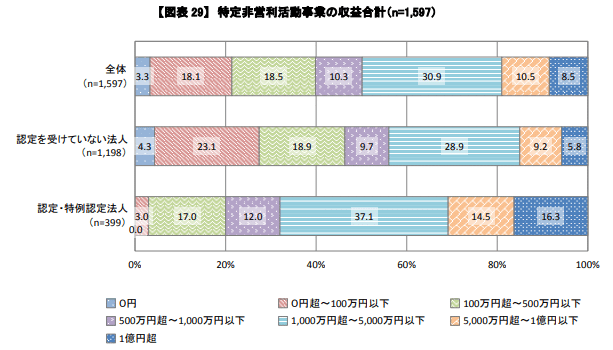

しかし収益の合計を見てみると、1,000万円以下の法人が50.2%と半数以上を占めているのです。

さらに3割強のNPO法人では、有給常勤職員の人数が0人というデータも出ています。事業収益はそこで活動している人がいてこそ上げられるものです。人件費を計上した上で利益を出していかなければ、活動を続けるのも難しいことが予測されます。

このように「事業の目的」「事業の持続性」「事業の財源」を見たとき、ソーシャルビジネスはすべてを満たした社会問題解決方法だといえます。

とはいえ、ビジネスでの解決が難しい社会問題もあるため、一概にソーシャルビジネスが社会問題解決の最適解だとはいえません。例えば、重度の障害をもった人やストリートチルドレンを対象にしてビジネスを展開することは難しいでしょう。この場合、行政やボランティア、NPOが主体となり、ときには事業体の垣根を越えて協力し問題を解決していくことが望まれます。問題を抱えた当人たちが自分に誇りを持ち、人間らしい生活を送れるようにすることが一番の社会貢献なのです。

ソーシャルビジネスも、あくまで社会問題を解決するための一手段。目の前の問題をスピーディーかつ継続的に解決するために、ビジネスという手法が最適であるならば、ソーシャルビジネスを選択すればよいでしょう。社会問題を解決するための手段の選択は、個々人がしっかり検討すべき点です。

4.世界と日本のソーシャルビジネス

次は、世界や日本ではどれくらいソーシャルビジネスが広がっているのかを見てみましょう。

まずソーシャルビジネス始まりの国 イギリスには、「Social investment: a force for social change 2016 strategy」によると2012年以降、約5万8千だった社会問題解決に取り組む企業の数が約74万まで増加したというデータ(推定値)があります。

また日本でもソーシャルビジネスは広がりを見せており、2008年時点では約8,000社だった企業数が約20万5千社まで増加しているのです。

では実際に、世界や日本にはどんなソーシャルビジネスの会社があるのかを紹介します。

4-1.世界のソーシャルビジネス

BLJ Banladesh Corporation Ltd.(バングラデシュ)

家族のために出稼ぎに来ている人や子供を抱えた独り身の女性など、社会的に厳しい状況におかれた人を未経験から革職人へと育て自立をサポートする。首都ダッカの工場では600人を超える職人たちが、革小物とバッグ、アパレル製品の製造を行っている(2022年3月現在)貧困の連鎖から抜け出し、生まれた環境に関わらず将来の夢が持てる社会を目指す。

BORDERLESS LINK(ミャンマー)

ミャンマーの小規模農家の自立支援のため、農業に必要なあらゆる資材、情報、資金、市場を農村部で提供するアグリセンターを運営。れまで農村部では手に入らなかった高品質な資材や、新しい農業技術、低利子無担保のマイクロファイナンス、適正なマーケット情報などを提供。望まない出稼ぎを防ぎ、子どもの就学を可能に。「選択肢」と「誇り」を持って幸せに暮らせる社会を、地域の民族の若者たちと共に創る。

MAYSOL(グアテマラ)

僻地に住み、教育を受けてない、働いた経験がない人でも始められる委託養鶏を通じて、貧困ループから抜け出すことのできる仕組み(マイクロフランチャイズ)を展開。現金収入を増やし、子供が教育を受け続けられることで、誰もが夢やチャンスをつかむことができる社会を創る。

Alphajiri(ケニア)

農業で安定的な収入を得られないアフリカの小規模農家の貧困問題に取り組む。貧困小規模農家の共同体「アルファチャマ」グループによる、多角サービス提供・農産物販売網の構築。小規模農家が自立してお互いを支え合う地域運営を実現する。

4-2.日本のソーシャルビジネス

ビジネスレザーファクトリー

バングラデシュの都市部における貧困層の雇用問題を解決するため、現地資源を活用した高付加価値商品を製造する自社工場で、貧困層を直接雇用し、日本の自社ブランドで販売。安定的な収入かつ高賃金を実現し、仕事にやりがいや誇りを持ちながら、楽しく「働く」ことができる社会を目指す。

→ビジネスレザーファクトリーの製品を見る

Sunday Morning Factory

貧困地域の親に安定した給与の仕事を創出し児童労働をなくす、オーガニックベビー服ブランド「Haruulala(ハルウララ)」を展開。現地にアパレルブランドの自社工場をつくり、子どもたちが学校に通える環境づくりを行い、貧困の連鎖から抜け出し、自分の夢を実現することができる社会をつくる。

→Haruulala(ハルウララ)の製品を見る

みらい畑

農業人口の減少による耕作放棄地の増加や食料自給率の減少等の課題を解決するため、短期間で収穫でき多品目を育てることが可能なミニ野菜を栽培。宮崎県新富町に農場を構え、ミニ野菜と農場から自宅に毎月直送するサ―ビス「腸活ミニ野菜」を展開。経済的な不安が原因で農業を選べなかった人を中心に雇用、農業従事者を増やす。

→腸活ミニ野菜を見る

ZERO PC(ピープルポート)

環境負荷ゼロ、難民ゼロを目指す再生パソコン事業「ZERO PC」を展開。企業や個人から不要となったパソコンを回収し、中身を入れ替えてエシカルパソコンとして販売。廃棄されたパソコンを再利用することで、環境への負荷ゼロを目指すほか、母国での紛争や迫害などを理由に日本に逃れてきた難民申請者を直接雇用。「日本での居場所」を作り孤立を防ぐ。

→ZERO PCの製品を見る

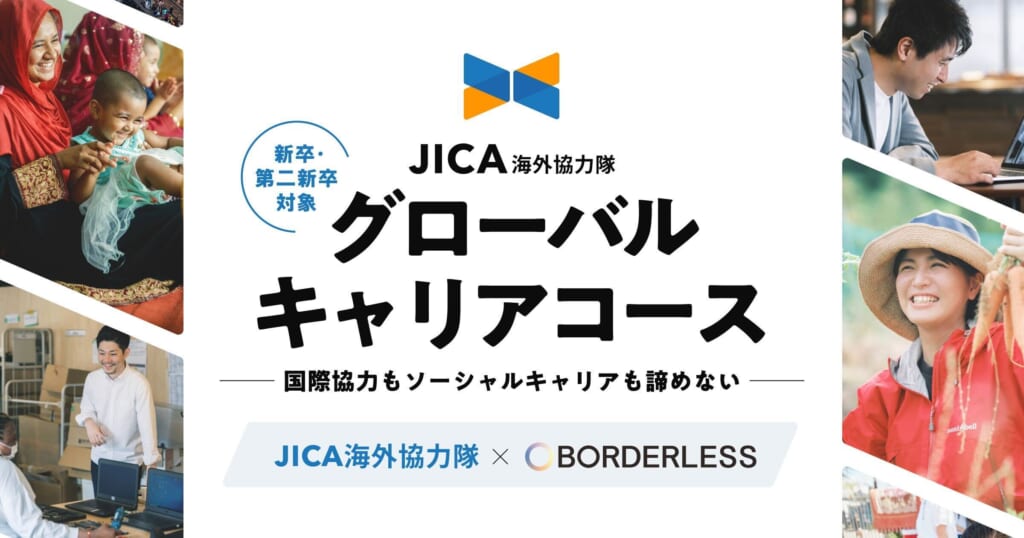

株式会社ボーダレス・ジャパン

世の中に存在するいくつもの社会問題をさまざまな切り口で解決しようとしている社会起業家が集まる企業。日本をはじめバングラデシュやミャンマー、ケニアなどの世界で、事業を立ち上げてきた。解決したい社会問題の分野、事業種は一切問わず、貧困から人種差別、農業からアパレル業までさまざまな事業を展開。2018年には社会起業家育成のための「ボーダレスアカデミー」を開校した。

5.ソーシャルビジネスがえがく日本と世界の未来

あらゆる技術が進歩する現代においても、解決されていない社会問題はまだまだたくさんあります。しかもその内容は多様化・複雑化しているので、苦しみ、困っている人が大勢いるのです。だからこそ、問題を放置し続けることはできません。

こうした状況に対する答えの1つがソーシャルビジネス。日本を含めた各国の政府が、ソーシャルビジネスを支援する施策を立てていることからも、行政がソーシャルビジネスに期待していることが分かります。こうした行政のあと押しもあり、今後ソーシャルビジネスは世界で一層の盛りあがりをみせるでしょう。

またソーシャルビジネスは、盛りあがるだけで終わってはなりません。「何としてでも解決したい社会問題」を持つ社会起業家が、強い情熱と使命感を持ち、継続性のあるビジネスの力で世界を変えていくことこそが、ソーシャルビジネスの存在意義だと思うのです。

社会問題を解決するための第一歩を踏み出しませんか?

ボーダレス・カンパニオでは、様々な社会問題の解決に向けた「第一歩」になるようなステップを準備しています。

人や環境に配慮したサステイナブルなものを暮らしに取り入れる「個人向けサービス」

ソーシャルビジネスを深く知る 書籍「9割の社会問題はビジネスで解決できる」

社会起業家をみんなで応援する仕組み「アライになる」

ぜひご自分にあったステップを見つけて、第一歩を踏み出してみてください。

社会問題をビジネスで解決する仲間を募集しています

ボーダレス・カンパニオでは、社会問題をビジネスで解決したい人を募集しています。難民の問題や貧困、差別偏見、環境問題など、あなたが解決したい問題を解決する事業をビジネスで解決していきませんか?

ソーシャルビジネスで社会問題を解決し、社会変革を起こそうとする仲間を待っています。

自分のプロフェッショナル領域を活かして社会問題に取り組みたい方「採用情報」

ソーシャルビジネスで社会問題に取り組みたい新卒の方「新卒で新規事業立ち上げ」

ソーシャルビジネスの作り方、社会起業のイロハが学べる実践型アカデミー「ボーダレスアカデミー」

【参考】

・平成30年度「NGO 研究会」多様化する国際協力のアクター‐NGO とソーシャルビジネスのパートナーシップ‐(2019.3) 外務省/認定NPO法人 国際協力NGOセンター(JANIC)

・「ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスに関するアンケート」の結果について (2014.9) 日本政策金融公庫総合研究所

・政府統計「平成29年度特定非営利活動法人に関する実態調査」(2018.3) 内閣府

・Social investment: a force for social change 2016 strategy

・内閣府委託調査「我が国における社会的企業の活動規模に関する調査」(2015.3) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

・「ソーシャルビジネス研究会報告書」(2008.4) ソーシャルビジネス推進研究会/経済産業省

執筆 / クリス

福岡在住のフリーライター。ボーダレス・ジャパンを4ヶ月で退職し、いまはパートナーとしてインタビューや執筆を手掛ける。愛猫“雛”をおなかに乗せソファに寝っ転がってアニメを見たりマンガを読んだりする時間が至福。仕事よりもこちらに時間を割きすぎる傾向があるが、やるべきことはやる。企業の採用コンテンツやブライダル、エンタメなどのメディアでも執筆。