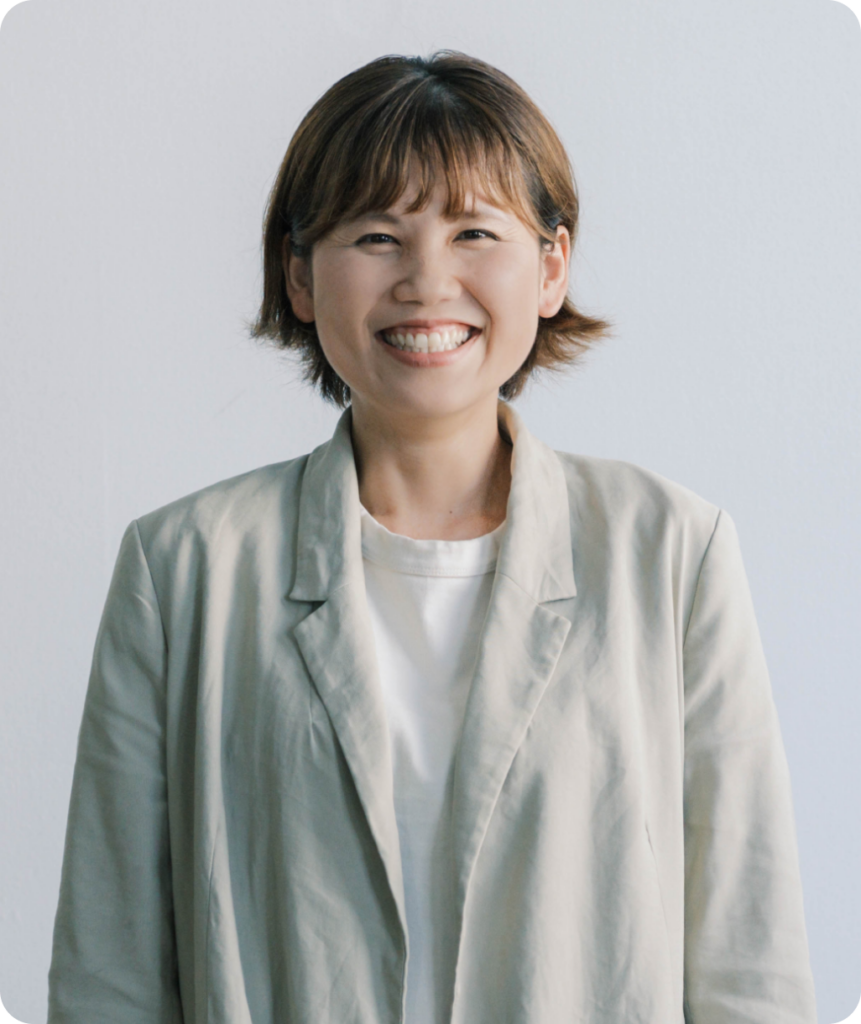

Enter the E CEO 植月 友美

人と地球と洋服が互いを大切にしている社会。洋服が地球環境や人にポジティブな影響を与えている社会にしたいです。

これまでファッションで汚してきてしまった土壌、迷惑をかけてしまった人たちに恩返しが出来たらと思います。

HISTORY

これまでの歩み

-

22才

古着のバイヤーを辞め、NYで働き始めた矢先、癌に

古着屋からグローバルビジネスを学びに留学、就職してすぐ癌が発覚。帰国を余儀なくされる

-

23才

癌治療のため帰国。ファッションを扱う小売に就職

短い人生を楽しむため服にお金を注ぐ。500万借金。自分のために生きる虚しさを味わう。

-

24才

好きな洋服で社会の役に立ちたい思いに到達するも、絶望

服の生産背景における環境や人権負荷に衝撃を受ける。服の「自産自着」を思いつく。

-

?才

ユヌスさんの講演を聞き会社を辞め、起業の道へ

人や地球に迷惑をかけずに洋服を楽しめる社会をつくると決意。ボーダーレスジャパンにジョイン

-

?才

作る人と環境に配慮した洋服を届ける事業をスタート

日本でエシカルな服をあたりまえにするセレクトショップ、Enter the Eを創業

01

どうしてボーダレスに?

人生をかけて地球と人が洋服を楽しんでいる社会をつくる。まず考えたのが「自産自着(じさんじちゃく)」という、自分で原料を育てて自分で着るという考えで当時在籍していた会社の中の1事業としてスタートさせました。

でも想像以上に誰にも共感してもらえない日々で2009年から2018年ずっと会社員の傍らその【自産自着】のビジネスを推し進めてきました。なかなか社会に受け入れられず、オーガニックや、フェアトレード、エシカルファッションという言葉自体も響きませんでした。

その後、2011年震災や2013年ラナプラザの崩壊事故、そして2015年に発表されたSGDsと、まわりの環境がソーシャルグッドな動きになってきたのですが、それでもアパレルはまったく変わらなかったんです。環境を人権をいち早く解決しなくてはならないのに、この状況に我慢の限界を感じていました。八方ふさがりに陥っているとき、2018年にグラミン銀行のユヌスさんが来日し、質問できる機会がありました。

そこで彼が「人は生れついての起業家。誰もが社会起業家になれる」と言ったんです。「誰もが世界を変えられる」という言葉に魂が揺さぶられ、起業を決意しました。

02

今の仕事の喜びは?

ハードルが高いと言われるエシカルファションをいかに身近に、楽しく普及するかが課題でありますし、楽しみでもあります。 そのために日々日々、仲間になっていくユーザーのみなさんや同じ志をもつ人たちと出会いも魅力です。

エシカルに興味ある、なしにかかわらず、ファッションに興味あるなしに関わらず、洋服が大切にされ、同じように自分や他人を大切にし、同じように地球も森も動物も森羅万象、生きとし生きるものがお互いを思いやりながら大切にしている状況を作り出したい。

その感覚に共鳴でき、身近なことから暮らしを変えていこうとする仲間が増える度、とても嬉しく思います。

03

次のチャレンジは?

洋服で地球に恩返し出来たらと思います。

一つ目は、他国にいらないものを押し付けない国内循環を行う資源循環事業で、循環工場を作ること。 現在世界的な問題になっている9,200万トンの大量廃棄される服を日本から資源に変えるエコシステムを形成したいです。

二つ目は、炭素が育たない土壌や、雇用が必要な地域にオーガニックのコットンやリネン、ヘンプの栽培と製品づくりで土壌を回復、よみがえらせ、雇用を生むリジェネラティブ農業を行い、 これまでファッションで汚してきてしまった土壌、迷惑をかけてしまった人たちに恩返しが出来たらと思います。

MEDIA / AWARD

メディア出演・受賞歴

-

WEB media

Life hugger

(2023.07.26)ELEMINIST

(2023.07.18)ZOZO FASHION TECH

(2023.05.18)日新火災withCaNday

(2023.03.31)Life Hugger

(2023.01.10)朝日新聞telling,

(2022.07.19) -

MOVIE

『リファッション~アップサイクル・ヤーンでよみがえる服たち~』

(2023) -

TV

ABEMA Morning

(2023.06.15)テレビ朝日「しあわせのたね。」

NHK「ニュースLIVE!ゆう5時」

-

MAGAGINE

【Hanako 2023年7月号】新しい暮らしを考える26のアイデア。

-

RADIO

ニッポン放送「薬師丸ひろ子ハート・デリバリー」

(2023.01.08) -

EVENT

-

SEMINAR

港区エコプラザ

(2021.11.20)鎌倉サステナビリティ研究所

(2021.08.06)国際ファッションセンター「オンラインSDGs起業セミナー」

(2021.03.02)朝日新聞テリング

(2022.07.19)サステナブル・ブランド国際会議 2021 横浜

(2021.02.24)ESD活動支援センター「関東ESD推進ネットワーク 第4回地域フォーラム」

(2021.01.24)社内研修(ファストリ、IDEO、P&G、丸井グループ、PARCO、PANASONICなど)8社

私立中学、高校 私立大学 ファッション専門学校など 14校

-

AWARD

グローバルコンテストファッションバリューチャレンジ日本ファイナリスト

(2023)Actcoin イベントパートナー部門 優秀賞

(2023)FOR GOOD アワード 2022 ファッション部門賞

(2022)ソーシャルプロダクツアワード ソーシャルプロダクツ賞受賞

(2022)FRauエシカルアワード受賞

(2020)ジャパンソーシャルビジネスサミット 審査員特別賞受賞

(2019)

PROFILE

植月 友美

2009年、杜撰なファッション業界の環境破壊を目の当たりにし、人や地球に迷惑をかけずに洋服を楽しめる社会をつくること決意。

人生をかけて「地球と人が洋服を楽しめる社会の両立」の実現に挑む。

2019年Enter the E創業。2019年ジャパンソーシャルビジネスサミット 審査員特別賞受賞。

2020年Flauエシカルアワード受賞。

2021年サステナブルブランド国際会議出演。2022年ソーシャルプロダクツアワード ソーシャルプロダクツ賞受賞。

2023年グローバルコンテストファッションバリューチャレンジ日本ファイナリスト

エシカルやサステイナブルファッションに関する監修、講演活動も積極的に行っている。

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

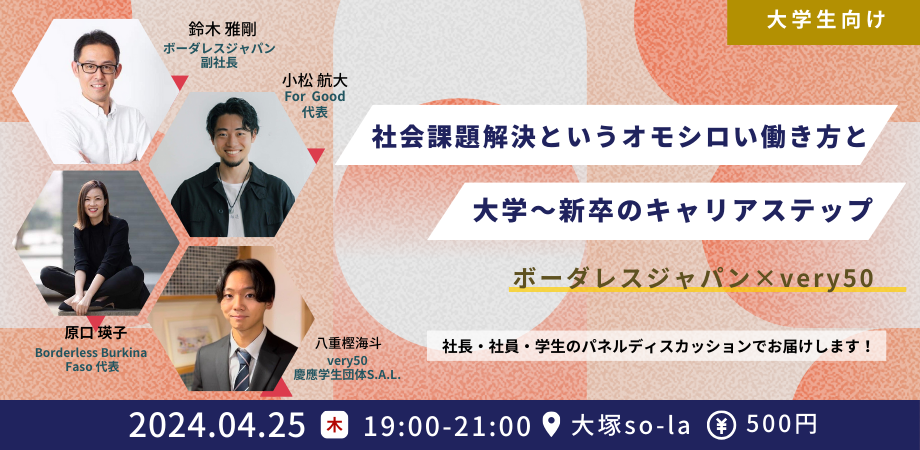

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!