宝牧舎 代表取締役 山地 竜馬

自然に対する謙虚な行動とあらゆる生命への感謝の想いが溢れる豊かな食文化を醸成し、生きとし生けるものみんなが心から幸せを実感できる社会をつくる。

HISTORY

これまでの歩み

-

23才

がんこフードサービス株式会社入社

学生バイトの延長線で飲食店に就職/東京銀座で四六時中働いた挙げ句に夜逃げ退社した。

-

24才

フリーター生活

同年代への劣等感から人生で一番働いた/母親が49歳で病死したことで人生50年を心する。

-

25才

父親の自営業を手伝う

母親の死をきっかけに父親の仕事を手伝う/やりがいを感じながらも仕事と生活に満足できず。

-

27才

鹿児島の口永良部島へ移住

たまたま訪れた島に自分の居場所を見つけた/島で暮らすために牛を飼うことに。

-

39才

株式会社ボーダレスジャパン入社を経て宝牧舎株式会社を設立

ボーダレスアカデミー1期生を経てボーダレスグループへ。

01

どうしてボーダレスに?

27歳で島へ移住してから牛を飼い始め、紆余曲折あって3つの島を牛と共に渡り歩いてきたものの、理想の自然放牧には程遠く感じていました。

10年続けてきた牛飼いを辞めることを迷っていたとき、ボーダレスアカデミーを通じて自分より困難な事業に挑戦する社会起業家に刺激を受け、ボーダレスジャパン社長の田口から「うちでやった方がいいと思うよ。」と声をかけてもらったことで起業を決意しました。

これまでただひたすら追い求めてきた理想の自然放牧が良い社会をつくる一助となれる可能性を実感し、1頭でも多くの牛たちが1日でも長く幸せに生きられる仕組みをつくることに残りの人生を捧げることにしました。

02

今の仕事の喜びは?

今はまだ眼の前の牛の生命ですら救えないことが多いので、心から喜びを実感することは難しいのですが、そんな中でも宝牧舎を応援してくれる方々がいることが何よりの励みです。

やりがいや達成感などもないですが、ただ牛たちが元気に牧場で過ごしてくれることがわずかな喜びです。それでも事業を通じて、少しずつ自然放牧や家畜福祉に興味関心を持ってくれる人たちが増えている実感はあり、若い人たちの中でも特に、中学生や高校生からのメッセージは心に響くし、牛たちの存在を生きがいに感じてくれる人たちもいるので、簡単に辞めるわけにはいかないです。

03

次のチャレンジは?

今はようやく精肉の販売ができるようになったので、これから加工品を作っていきたいです。できるだけ自然なままの肉を食べてもらいたいのですが、日本の肉食文化はまだまだ霜降り信仰が根強いので、脂がほとんどない肉を美味しく感じることが難しいように感じています。

一方で、ただ牛肉を販売するだけでなく、もっと牧場の牛たちをフル活用したいと考えています。自然放牧により耕作放棄地を農地に復元したり、牧場での自然体験や出張での食育授業の他、牛だけでなく豚や鳥などあらゆる家畜や動物の飼育にもチャレンジしてみたいです。

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

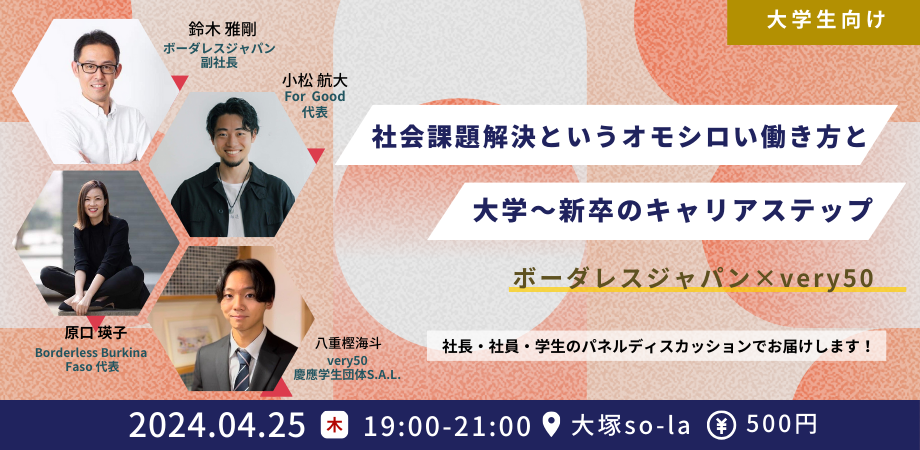

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!