エシカルファクトリー セールスディレクター 鈴木 タリタ

JOGGOを通して、誰もが生まれた背景に関わらず、「ただ生きるために働く」のではなく、「誇りや想いをもって仕事をできる」ことが当たり前な社会を作りたいです。

HISTORY

これまでの歩み

-

23才

新卒で繊維専門商社に入社(大量生産の部署に配属)

大量生産のアパレルビジネスに関わる中で、透明性のないビジネスに疑問を感じ、転職を決意。

-

24才

繊維商社を退職、キャリアを模索しながら農業に関わる

知り合いの農家さんを手伝いながら次のキャリアを模索中、JOGGOを知り入社したいと猛アタック。

-

25才

念願のJOGGOに入社し、生産管理・顧客対応を担当。

-

才

「顔の見えるものづくり」を広めるべく、エシカルファクトリーに入社し、OEM事業の営業を担当。

01

どうしてボーダレスに?

大学時代、インドの刺繡を扱うアパレルブランドでインターンをした際に、現地スタッフとのオンライン交流会などを企画する中で、生産国の文化を伝え、作り手と使う人の顔が見える透明性のある生産、消費の在り方のすばらしさを実感しました。

新卒で入社した会社でバングラデシュでのアパレル生産に関わる中で、生産国であるバングラデシュの扱いが「安く、大量に、早く生産するための国」であること、そして工場の労働環境も不透明な生産の在り方に強い違和感を感じ、このようなビジネスモデルの中では自分は本当の意味で「両国の架け橋」になれていないと感じるようになりました。

そのように悩んでいる中、ボーダレスジャパン、そしてJOGGOを知りました。作り手の生活の向上(貧困をなくす)ことを目的としたJOGGOを知り、私がやりたいことはこれだ!と私の中で稲妻が走りました。すぐさま私は知り合いの伝手を使いJOGGOのメンバーの方に繋いでもらい、代表のタオさん(太田)と何度か話をする機会を設けてもらいました。そこでタオさんからJOGGOのビジョン・ソーシャルコンセプトを聞き、これがまさに私がバングラデシュと日本の架け橋として、成し遂げたいことだ!」と確信し、入社を決めました。

02

今の仕事のやりがいは?

JOGGOで働いていると、本当に嬉しい瞬間が沢山あります。 一番嬉しいのは、作り手と、使い手の両方と繋がりを持つことができるポジションで仕事をさせてただいていることです。まさに自分がなりたかった「架け橋」としての役割を果たせていると感じながら、日々働いています。

お客様からの商品に関する嬉しいメッセージをバングラデシュの職人たちに共有して、職人たちが笑顔になってくれた時、日本のお客様とバングラのお客様のハッピーな気持ちをみんなで共有出来ているような気持ちになります。職人たちが作った商品がお客様にどんな形で販売され、どんな想いで注文され、使われているのかを直接職人たちに伝えることが出来るのは、JOGGOだからこそだと思います。

逆に、問題が発生したときに解決に向けて動き、解決・改善できたときの嬉しさはひとしおです。 また、何よりの喜びは、バングラ出張に行く度に工場の職人やマネジメントのメンバーとベンガル語でおしゃべりをする際、「あなたが来てくれるとすごく嬉しい!もうずっとバングラにいて!」と言ってもらえることです。家族の様な大きな仲間の様なメンバーと仕事が出来ていることを誇りに思います。

03

次のチャレンジは?

「顔の見えるものづくり、エシカルなものづくり」に、たくさんの企業様に共感いただき、それを当たり前の社会にすることが、私の次のチャレンジです!

営業という、「お客様とバングラデシュの工場の架け橋」の立場として、バングラデシュの国のこと、工場の取り組みのこと、そこで働く職人の方達のストーリーを企業様にお伝えすることで、作り手のことを知り、身近に感じてもらいたいと思っています。

そして、たくさんの企業様にEthical Factoryの目指す、「地球にも人にも優しいものづくり」に共感いただき、受注を拡大し、ソーシャルインパクトを拡大していきます。

まだまだ勉強することばかりですが、JOGGOの時とはまた違った役割で、工場を支える大きな存在になっていきたいです!

PROFILE

鈴木 タリタ

1996年横浜市生まれ。日本人の母とバングラデシュ人の父を持つ。自分のルーツを知るために大学でバングラデシュの公用語ベンガル語を専攻する。バングラデシュと日本の架け橋になるため、バングラデシュでアパレルを生産している繊維商社に新卒で入社。繊維商社を退職後、しばらく知り合いの農業を手伝った後、JOGGOに入社。生産管理・お客様対応のマネージャーとして、お客様によりよい商品をお届けできるように日本、バングラの架け橋として日々奮闘中。

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

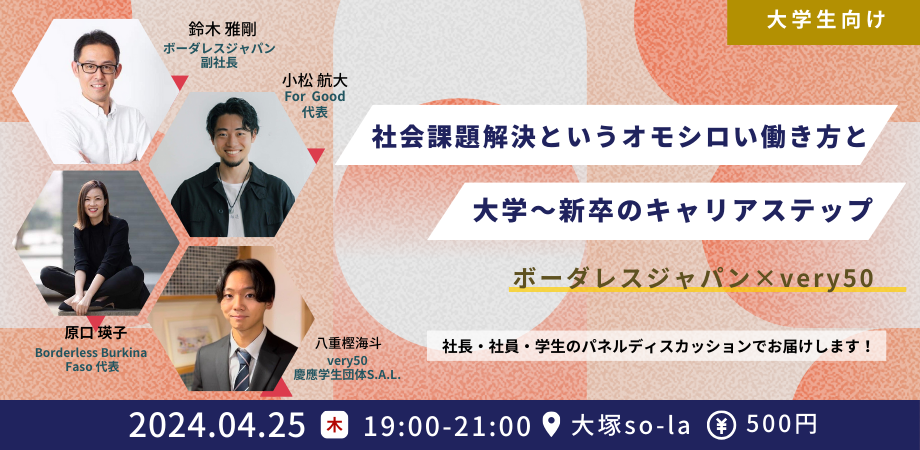

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!