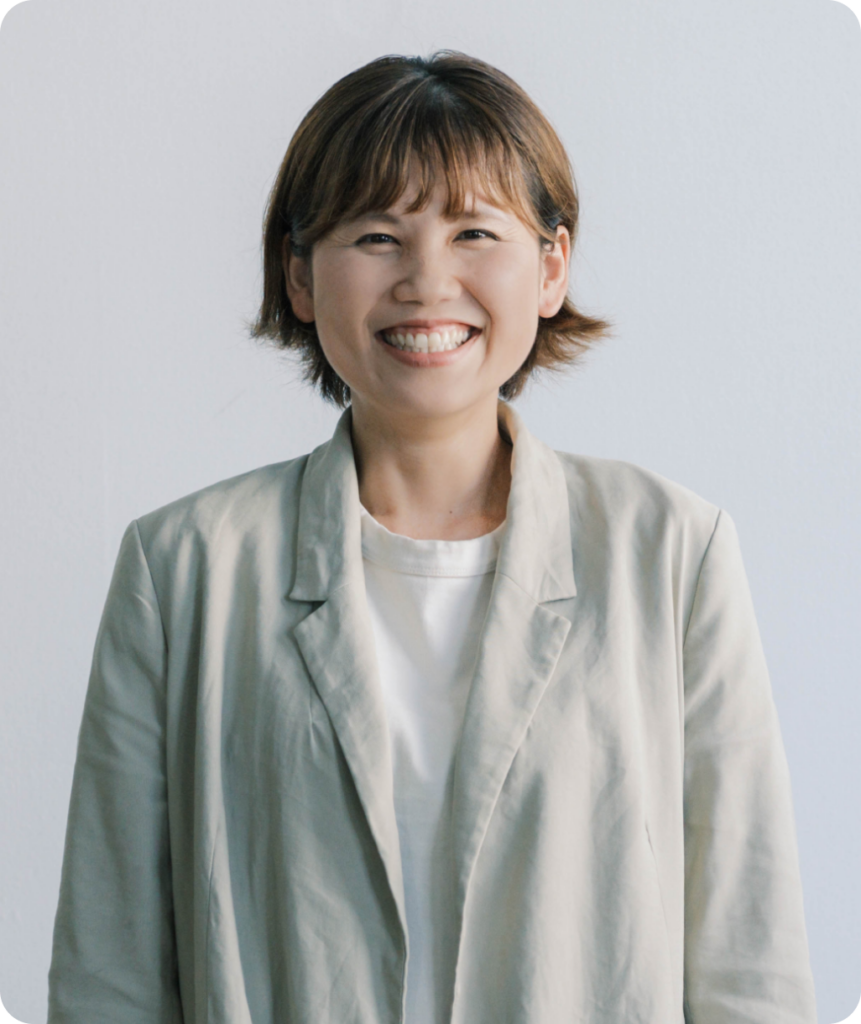

ボーダレスキャリア マーケティングディレクター / ステップアカデミーサービス責任者 八鍬 ひかり

貧困・病気…自分ではコントロールできないことに苦しみ、この世から消えたいと思いながら生きるのはしんどい。

想像を超える面白さに溢れる広い世界に触れることで、「生きるのも悪くないな」と思える子どもを一人でも増やしたいです。

HISTORY

これまでの歩み

-

20才

大学を1年間休学し、カンボジアのソーシャルビジネス企業に勤務

電気ガス水道の無いカンボジアの農村と、今後もソーシャルビジネスで関わっていきたいと実感。

-

23才

ボーダレス・ジャパン新卒入社、ミャンマーの有機農業事業に参画

村人との栽培や品質管理・輸出業務を通じ、生きがいは「人が変わるきっかけになること」と確信。

-

23才

ボーダレスキャリア参画

キャリアアドバイザーやマーケティングと並行し、必要と感じていた場を自ら創造することを決意。

-

25才

仕事や人生に活きるスキル習得の場を新規サービスとして立ち上げ

ご利用者と関わるほど、学生時代の躓きが今の生き方にも影響している人が多いことを実感。

-

28才

教育機関と連携開始、サービスターゲットを高校生・大学生に拡大

01

どうしてボーダレスに?

小学6年生の時、ユニセフで働く方の自叙伝をきっかけに、「途上国」という存在を知りました。「知らない国で自分と違う生活を営む人がいて、そこで働く日本人がいる」、好奇心を刺激されたことを鮮明に覚えています。

大学入学後にカンボジア農村で教育支援をする学生NGOに入り、大学1年の夏から長期休暇毎に1〜2ヶ月を現地で過ごすことに。村の人の生きる知恵に魅了されながら、「村の貧しい子でも大学に行ける仕組みづくり」にすべてを注いでいました。

しかし大学3年になり、カンボジアとの関わり方に葛藤し始めます。活動の対象は学校に通えている子ども。学校を退学せざるを得ない子どもにインタビューすると、原因の多くは「親に仕事が無いから」でした。

支援ではない関係性を考えていたところ、大学で学んでいたソーシャルビジネスが浮かび、机上の学びを体現したいと休学、ビジネスでカンボジア人と関わるために現地企業で1年間働きました。

農村部でハーブを生産・商品化・販売している会社で、学歴ゼロで読み書きが出来ずとも手に職をつけ、収入を得ることで自信と選択肢を手にするメンバーとともに過ごしたことと、立ち上げから間もない事業を運営する面白さを実感したことは大きな糧となりました。

これからもソーシャルビジネスという手段でカンボジアに関わろうと決め、ボーダレスに入りました。

02

今の仕事のやりがいは?

自分の人生が無駄にならないこと です。いくつか要素があるのですが、ひとつは無駄な業務が一切ないこと。

仕事のための仕事やパフォーマンスのための仕事は無く、メール1本・資料作成1つ・打ち合わせどれをとっても、純粋にソーシャルインパクトの追求や会社の成長に直結しているものばかりです。

目の前のすべての業務がサービスご利用者の方の人生を変えるタネになっていると実感できることは、限りある自分の人生を有効活用できているという私自身の喜びです。

また、私のこれまでの人生が無駄じゃなかったと思えるようになったということもあります。中学時代、自分ではコントロールできないことに苦しみこの世界からどう消えるかを考え続けていた時期がありました。

その経験があるからこそ今の仕事でご利用者の方にかけられる言葉や理解できる痛み・苦しみがあり、それをきっかけに築ける関係性がありました。

自分の中で無ければいいと思っていた過去が糧になっているという勇気は、喜びよりかなり控えめなものではありますがささやかな希望になっています。

03

次のチャレンジは?

ボーダレスキャリアとして、今後は領域を広げ「人」に関わる幅広い社会課題の解決を目指すという展望があったり、個人的には「人が変わるきっかけになること」が生きがいである中で、現状に苦しんでいたり変化を求める人にいかにサービスを届けられるかということに挑戦していきたいです。

それが世の中のマーケティングやブランディングなどの言葉に当てはまるのかもしれませんが、いずれにしてもソーシャルビジネスらしい・だからこそできる方法を確立したいと考えています。

また、今のサービスのターゲットよりも若い10代前半の子どもたちに対して、生きることをもっと柔軟に考えられるような機会をつくりたいという想いもあるので、新たなサービスの立ち上げにも挑戦したいです。

自分の枠を超え続けていきたいです。

PROFILE

八鍬 ひかり

1994年生まれ、北海道出身。

法政大学卒業後、2018年にボーダレス・ジャパンへ新卒入社。1年目はミャンマー渡航を希望し、BORDERLESS FARM事業にて小規模農家の収入改善に従事。

帰国後同年10月よりボーダレスキャリアに参画。キャリアアドバイザー業務のほか、集客や教育機関連携、大学でのセミナー登壇、スキルアップ講座サービスの立ち上げを経験し、現在は事業全体のマーケティングディレクターを担当。

「ソーシャルもビジネスも諦めない、新たなマーケティングの創造」を追究中。

わたしが働く会社

OTHER FELLOWS

他のフェロー

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

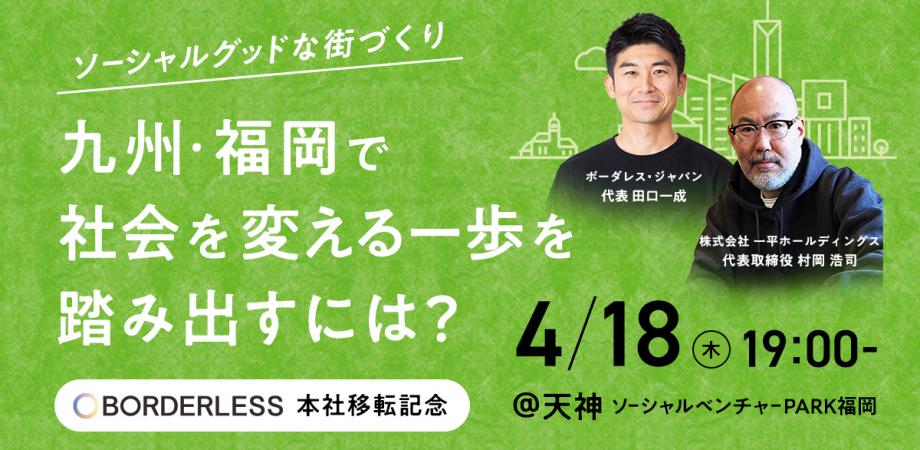

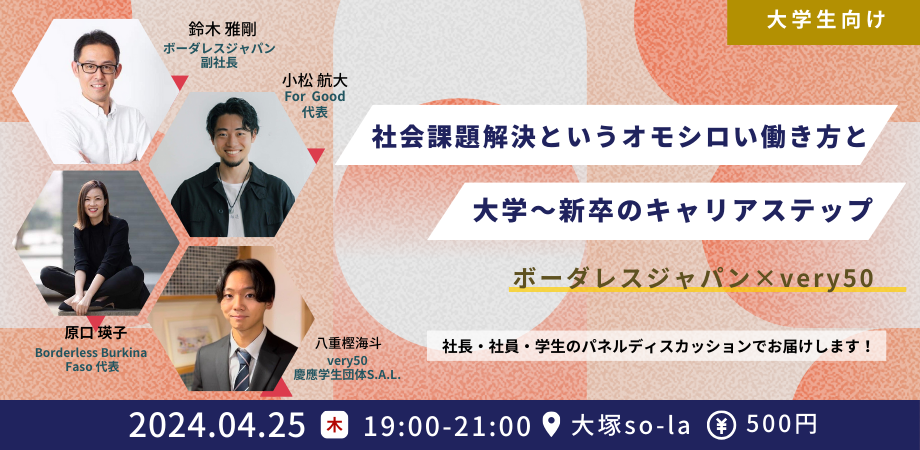

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!