ボーダレス・ジャパン

【就業型インターン】新規事業開発(ふるさと納税)

- 東京

- 福岡

この事業について

ボーダレス・ジャパン

ボーダレス・ジャパンは、「ソーシャルビジネスで世界を変える」社会起業家が集うプラットフォームカンパニーです。貧困・環境・教育・地方の過疎化など、さまざまな社会問題を解決する51の事業を世界13ヵ国で展開しています。

2023年10月には、社会課題解決を次のステージに進めるべくボーダレスが目指す社会や存在意義を示すパーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を制定しました。より良い社会づくりを加速するために、志をともにする人々との新たな関わり方も構築しています。

- 創立:2007年3月

- 従業員(グループ全体):1,471名 (役員含む、2023年3月1日時点)

- 拠点:福岡、東京

- 代表者:田口一成

この仕事について

募集背景

■ボーダレス・ジャパンの新卒採用/インターンシップについて

創業以来、社会起業家を目指す新卒社員が多く入社し、先輩起業家からノウハウを学び、自身で新たな事業・企業を立ち上げています。

2023年より、新卒採用を本格的に開始しフィット感を高めるため、就業型インターンシップを開始しました。

インターン用の特別プログラムではなく、3カ月間「新規事業」チームの一員になっていただき現場で事業を創る力をつけていただきます。

■取り組んでいただく事業について

ボーダレスは、社長の田口と副社長の鈴木が事業開発チームに入り、ソーシャルビジネスをゼロから作っています。そのチームで、インターンをしていただきます。

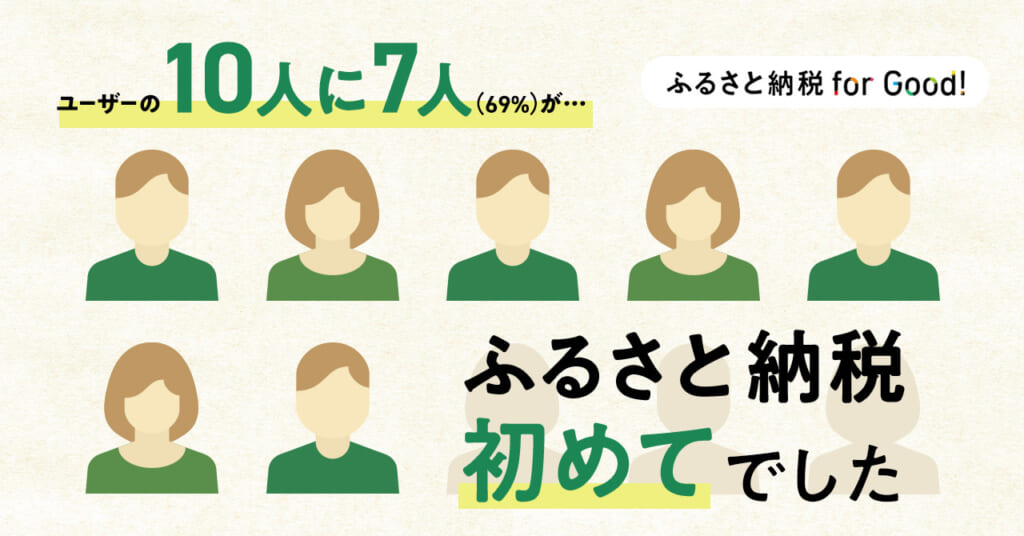

現在は、クラウドファンディング型ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税forGood!」を立ち上げを目下行っています。

事業を前に進めるために「優先的に取り組むべき領域はどれか」企画、営業、マーケティングなど全ての領域を広い視野で考えていただきます。明確なロードマップを描くところから、新規事業開発のリアルとして体感してもらえると嬉しいです。

職務内容

新規事業であるクラウドファンディング型ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税forGood!」チームに所属していただきます。

仕事内容は下記(一例)です。

- 自治体や関係各所との関係を構築し企画の立案、提案営業を行う

- 実施が決定したプロジェクトのオペレーション構築

- リリースに向けたマーケティング戦略の策定とプロモーションの実行

- 立案者のプロジェクトのKPIを設定し、達成のための伴走サポート

※事業の進捗に応じて、仕事内容が変動する可能性があります

現在利用しているツール:

会議・イベント: Zoom, Zoom Webinars

社内コミュニケーション: Slack, Notion, Zoomなど

■「ふるさと納税forGood!」について

ふるさと納税でありながらクラウドファンディングの仕組みを活用し、地域が解決したい課題や税金の使途を明確にすることで、より多くの人が社会の課題に関心を持ち、積極的に関わることができる機会を提供するサービスです。

サービスサイトをみる

こんな方がFITします

「社会課題を解決するためのビジネス力をつけたい」

早く成長できる環境を求めて、社会課題から離れた就職先を選ぶ人も多くいます。しかし、その後社会課題解決の現場に戻ってきた人はほんの一握りです。

社会課題を解決するためのビジネスの力をつけるなら、実践を重ねること。

ソーシャルビジネスの新規事業開発が一番の近道だと考えています。就業型インターンは、本気で社会を良くしたいと、手や足を動かし続ける人のためのプログラムです。

下記に一つでも当てはまると感じたら、お気軽にご応募ください。

- 社会問題に関心がある

- 本気で社会の課題をビジネスの力で解決したい

- 高い成長意欲がある

- 役割にとらわれず、自分から率先して考え、行動できる

- 業務を全うする責任感がある

必要条件

- ボーダレス・ジャパンの新規事業開発を通してやりたいことや学びたいことがある方

- 3カ月間の勤務ができる方

歓迎条件

- 福岡本社(天神)で就業ができる方

- 企業のインターンシップ参加の経験

- 起業やプロジェクト発足のご経験

- リーダーやマネージャーとしてプロジェクトを推進した経験

- 意欲的に学習する姿勢

募集要項

雇用形態

インターンシップ

勤務地

福岡本社(社長田口直下)

福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

ソーシャルベンチャーPARK福岡

Google Map

勤務時間

9:00-18:00(1時間の休憩含む)

週3日以上〜

休日休暇

土日祝日

給与

時給:1,072円(交通費支給)

勤務期間

ご希望の3か月間で勤務いただきます

選考について

選考の流れ

- エントリーシート応募

- 採用担当者との面接

- ボーダレスジャパン田口 or 鈴木を交えた最終面談

- 最終合否

よくあるご質問

Q. 選考前にカジュアル面談をお願いすることはできますか?

A. ボーダレス・ジャパンでは随時カジュアル面談を実施しております。カジュアル面談は実施をお約束できるものではないのですが、ご希望の方はこちらよりご連絡ください。

Q. 対面で社員の方と会うことはできますか?

A. 基本的にはオンラインで実施をしていますが、オファー前後でこちらからのご提案やご希望に応じて対面の機会を設定させていただきます。

Q. オフィスを見学することはできますか?

A. こちらに関しても、オファー前後でこちらからのご提案やご希望に応じて見学の機会を設定させていただきます。

募集人数

同時採用最大5名

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

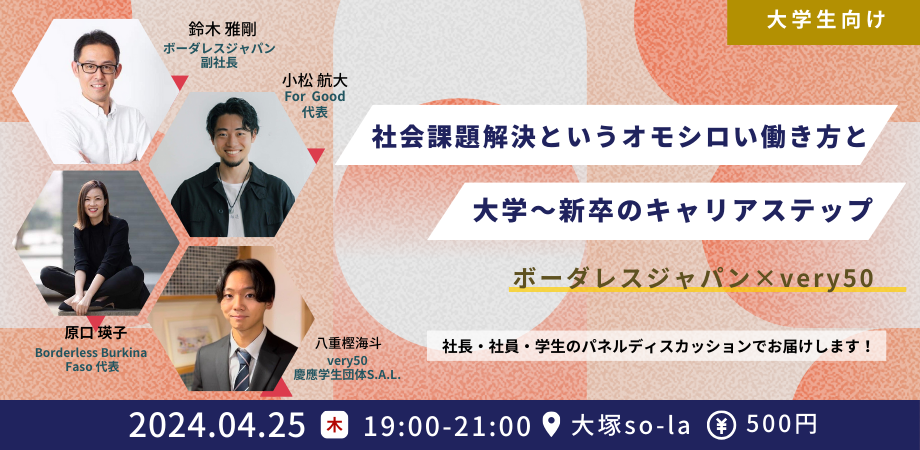

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!