90日間の起業プログラムに挑む フェロー起業家募集

何としても解決したい社会の課題が

あるのなら、今すぐ動き出そう。

その想いがあるのなら

いますぐ起業へ動き出そう。

ボーダレスには、

世界13ヵ国51事業で

さまざまな課題に挑み、

インパクトを生み出す起業家が

フェロー(仲間)として集っています。

彼らと切磋琢磨できる環境は

起業家としてのあなたの成長を

必ず加速させてくれる。

さあ、挑戦をはじめよう。

本気で社会を変えるために。

-

辻田 寛明

ワオフル株式会社 代表取締役社長

現在、不登校の子どもの数は約24万人。発達障害などさまざまな理由で、学校が合わない子どもが増えています。

「こうあるべき」といった社会の風潮など問題の本質的な課題に気づき、生きづらさを感じる子どもに希望を生み出す起業家 辻田寛明さんの思いを聞きました。Interview本質的な幸せとは何か、問い続けた先に見つけたもの

辻田さんが運営する「夢中教室」について教えてください。

夢中教室は、不登校専門のオンライン家庭教師事業で、現在約200名の生徒さんが在籍しています。5教科の学習ではなく、心からやりたいと思えることを見つけ、オーダーメイドの授業をしています。

学校以外の居場所が見つからず、生きづらさを感じる子どもたちが、「好き」を見つけ深めていくことで「自分の物差し」をもつお手伝いをしています。「自分の物差し」の大切さには、どのような経験から気付いたんですか?

「本質的な幸せ」について考えたいと思い、大学院で貧困の研究を行いました。

インドネシアのスラム街で、ある女性に「今の生活、大変じゃないですか?」と尋ねると、「大変だけど、大好きな家族と一緒に過ごせて、明日を迎えられる。これ以上、幸せなことはないと思わない?」という答えが返ってきて衝撃を受けたんです。

しかし、日本では多くの人が生きづらさを感じています。僕の友達は、子どもの頃から勉強を頑張ってきて、学力が高い人が多いんです。だけど、彼らが働く姿は全く楽しくなさそうで、働く目的を見失い精神的に参っている人もいました。

日本には、「他人から与えられた物差し」がたくさんあるけれど、インドネシアにはそれがない。他人の物差しに合わせて生きるうちに、自分の物差しが分からなくなることが問題だと思ったんです。

本質的な幸せとは、経済的な豊かさではなく、身近にある幸せを享受できることや自分の物差しで生きられることだと気づきました。

インドネシア大学での1枚 辻田さん自身も、「自分の物差し」が分からなくなる経験があったんですか?

実は、僕自身はそういった経験がなくて。両親は「好きなことは何でもやればいいよ」と言ってくれたんです。さらに、幼稚園の頃からお世話になっている美容師さんは、海外を飛び回った経験があり、面白い本や世界の話をしていつも僕をワクワクさせてくれました。

自分をありのままに受け止め、やりたいことを応援してくれる人がいれば、誰でも人生にワクワクできる。そのためには、「好き」を応援し「自分の物差し」を作る手助けをする大人が必要。そんな仮説から事業に取り組むことにしました。

ボーダレスと出会ったきっかけは何だったんですか?

たぐっさん(代表 田口)の講演を大学で聞いた時に一目惚れしたんです。ボーダレスには、社会問題解決にまっすぐな人たちが集まり、社会起業家を生み出すエコシステムがあるという話を聴いて「めちゃくちゃ素敵じゃん!」と思ったんです。

「社会起業」という言葉を少し前に知って「起業も面白そうだけど、ビジネスの経験もないし今すぐには難しいかも」と思っていたときだったので、自分の思いとガチっとはまった感じがしましたね。

誰のためにやるのか見えず苦しんだ日々。一人目の生徒との出会いで確信がもてた

ビジネスを軌道に乗せるまでにどんな壁がありましたか?

起業したばかりの頃は、対象を不登校の子どもに絞っておらず、子どもが通える教室を作ろうと考えていました。しかし、コロナ禍だったこともあり、教室探しが難航。プログラムの構想を頭の中でぐるぐると考える日々が続きました。

そのとき、たぐっさん(代表 田口)から「プログラム内容を検証するためにも、 まずは一対一の家庭教師のような形でもいいから経験を積んでいくことが大事だよ」とアドバイスをもらいました。

ハッとさせられましたね。「このプログラムで本当にいいのか」「発達障害についてもっと理解しておかないといけないんじゃないか」といった不安な気持ちから動かないことへの言い訳をしていたんです。今だったら「とにかく動かなきゃ分からない!」って思えるんですけど。

それからも、チラシを何千枚と配っても反応がなかったり、目の前でチラシを捨てられたり・・・「本当にこれでいいのか」と悩むことだらけでしたね。

そういった課題をどうやって乗り越えていったんですか?

一人目の生徒さんとの出会いが、決定的な出来事でした。その子は発達障害と診断され、人とのコミュニケーションが苦手でした。でも、2の30乗まで全部言えるほど数字に関してすごい才能をもっていたんです。

でも、その子が「僕は学校に行けないからダメだと思う」と話すのを聞いて、こんな素敵な才能があるのに自分を否定する必要なんて絶対にない!と思ったんです。

保護者の方は、「外の居場所がなくなり、人との出会いがなくなってしまった。だから、 辻田先生と出会えて本当に嬉しい」と涙ながらにお話しされました。

その時に、自己肯定感の低さで苦しんでいる子の中でも、不登校の子どもに絞って、その子たち全員に届ける勢いでやれば事業として十分にやっていけるはずだと思ったんです。

不登校の子どもへのオンライン授業 夢中教室を運営するなかで、社会問題の解決につながっていると実感することはありますか?

じつは、「好き」を見つけることと同じくらい、信頼できる大人と出会えることも大切だと思っています。伴走先生と呼んでいる夢中教室の先生たちは、子どものことを絶対否定しないマインドや傾聴力、観察力をもっています。伴走先生たちと一緒に、子どもの自己肯定感を温める夢中教室のメソッドを作り上げてきました。

ある生徒さんは、夢中教室を通して海外に行きたいという思いが芽生えたそうです。そして、留学制度がある通信制高校を自分で選び、今年の春から学校に通うようになりました。

少しずつ自信を取り戻したり、外の世界に出るきっかけが作れたり。そんな生徒さんを見ていると、「子どもの自己肯定感」の問題の解決に少しはつながっているのかなと感じますね。

ボーダレスの一員として起業して良かったことは何ですか?

いろんな事業モデルやフェーズの多様な起業家たちがいて、いつでも助け合える環境は貴重ですね。個人で起業していたら、他の企業で起きている課題を知る機会って少ないと思います。でも、ボーダレスでは起業家がぶつかる壁や自分では思いつかないアイデアなど、経験のシェアやフィードバックをしあうことで、共に支え合い高め合っています。

また、同世代の起業家と飲みに行くと「もっと社会を変えていきたい!」「若い世代からボーダレスを盛り上げたい!」という話になります。そのために自分がどう成長するか、どういうことを仲間や社会にギブしていくかみたいな、ちょっと青臭く感じることも自然と話せる関係性が居心地いいですね。

子どもたちへの選択肢を増やし、一人ひとりが自分と世界を好きになれる社会へ

日本の教育をビジネスで変えていく可能性についてどのように考えていますか?

選択肢を作ることが大事だと思っています。日本でも多様性が認められ始めていて、文科省は学校外の施設で相談・指導を受けた日を出席扱いにすると定めています。

大人の社会でも、選択肢の多様性を切り開いてきたのは、新しい働き方に積極的に取り組んできた企業の存在だと思うんです。教育においても、民間だからできることが絶対にあります。

夢中教室の生徒さんが千人、二千人と増えていった時、培ってきたノウハウを義務教育全体に還元していくことで、子どもたちへの選択肢を増やしていきたいです。

最後に今後の展望やこれから目指していきたい社会についてお聞きしたいです。

さまざまな理由から、いわゆるマジョリティといわれる生き方が難しい人たちがいます。どんな背景があっても、一人ひとりが当たり前に幸せに向かっていける社会を創りたいと僕は思っています。

そんな思いを「自分と世界が好きになれる出会いと伴走を」というパーパスに込めました。数字でも、推しでも、何でもいいから世界の一か所だけでも好きになれたら、それが希望になり生きている面白さに変わると思います。

ゆくゆくは不登校の子だけじゃなくて、病気や障害で外出が難しい子や 性的マイノリティの子、日本語が不得意な外国籍の子など、さまざまな生きづらさを感じる子たちにも届けていきたいですね。

-

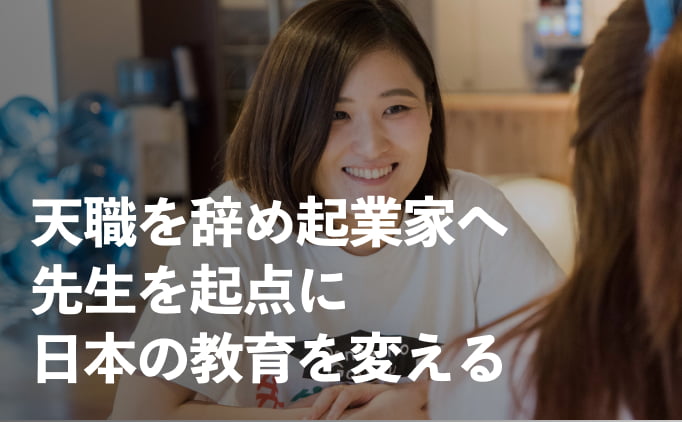

三原 菜央

株式会社スマイルバトン 代表取締役社長

教員不足や教員の離職率の上昇、教育学部の志願者数の減少など現代の日本の教育はさまざまな課題を抱えています。

日本の教育を変えるために、先生たちとともに立ち上がった起業家 三原菜央さんの思いを聴きました。

Interview学校と社会との分断に気づき、教員から会社員を経て起業へ

三原さんが取り組む教育の問題を解決する事業について教えてください。

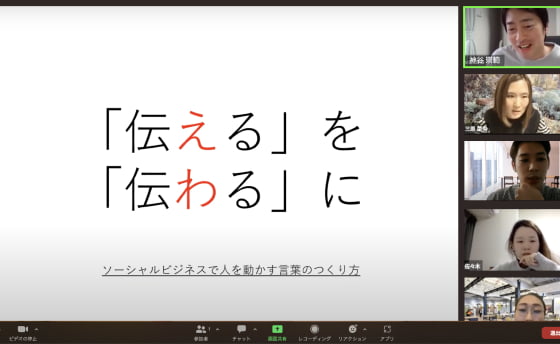

「先生の学校」という教育メディアコミュニティを通して、先生と子ども両者にとって、学校が行きたい場所になり、人生を豊かにすることを目指しています。具体的には、雑誌の発行やイベントの開催、オフ会や勉強会といった活動、メールマガジンやYoutube番組の配信を行っています。

ソーシャルインパクトとして置いている有料会員数は約2000名、メールマガジンの会員数は6500名、Youtubeのチャンネル登録者数は1270名です。売上としては、今年4期目で5000万円を見込んでいます。

なぜ三原さんは教育の問題に取り組もうと思ったんですか?

大学卒業後8年間、専門学校で教員をしていました。教員の仕事はとてもやりがいがあり、天職だと思っていました。そこは幼稚園教諭や保育士の資格が取得できる専門学校だったのですが、ある生徒から「一般企業に就職したい」と相談されたことがありました。その時、幼稚園や保育園以外の就職先について何も知らない自分に気付いたんです。

何も知らないのに「何でも知っている」かのように生徒たちの前に立っている自分に違和感が芽生えました。このことをきっかけに、教員を辞めて一般企業に転職。ITベンチャーなど3社を経験しました。

会社員としてのキャリアを積む中で、学校は社会の中にあるはずなのに、学校と社会が少しかけ離れたところにあるように感じました。お互いの視点を理解することで、学校と社会の間に橋を架けたいと考え、両者が一緒に学べる場「先生の学校」をつくりました。この時はまだ事業としてではなく、ライフワークとしてのスタートでした。

一人の教員としての課題感から活動を始めたんですね。「先生の学校」を事業化したきっかけは何ですか?

先生とお話をすればするほど、先生が置かれている現状が見えてきました。 自立性を発揮しづらく、新しいことをしようと思っても「今まで通りやった方がいい」「あなたのクラスだけやらないで」といった同調圧力が根強くありました。

そして、そういった環境に違和感を抱えた情熱のある先生たちが、定年まで勤めあげることなく先生という仕事に見切りをつけて、別のキャリアを歩んでいくという現状を知りました。

先生の学校の認知が広がり、共感が得られるようになるにつれて「これに人生をかけてみたい」という気持ちが大きくなっていきました。そんなとき、偶然たぐっさん(代表 田口)のインタビュー記事を読み、「こんな会社があるんだ!」と衝撃を受けました。

それから、ボーダレスアカデミー(社会起業家養成所)に参加をし、事業化に向けたプランニングを始めることにしたんです。

ライフワークとして「先生の学校」をスタート 樹海を歩くようなプランニング。会社員の経験が起業の糧に

プランニングでは、どんなところが難しかったですか?

プランニングって「本当にこれがやりたいのか」「本当にこの人たちを助けたいのか」と自問自答し続けるので、樹海を歩いてるような気分になるんです。答えがないから、自分で答えを決めて、覚悟をもって前に進まないといけない。覚悟を決めるには、とことん自分と向き合うしかないんですよね。

自分の思いに深く深く入っていくのは本当に大変で、正直燃え尽きかけたこともありました。

でも、周りから賛成されなかった本当にやりたいアイデアを、たぐっさん(代表 田口)は「いいね!」と言ってくれて。「間違ってないんだ」と肯定されたような気持ちになり、一筋の光が見えました。

起業してみてぶつかった一番大きな壁はどんなことでしたか?

実は、まだ大きな壁にはぶつかってないんですよ。ビジネスパーソンとしてある程度のことは経験済みだからかもしれません。

転職を繰り返した時期が人生で一番つらかったです。その時に人間力や精神力が鍛えられたおかげで、何が起きても大丈夫というマインドが備わりました。

社会起業家に必要なものって何だと思いますか?

「覚悟」だと思います。「ここまでいくぞ」という覚悟だけ。覚悟があれば言い訳しないし、あとは「どうやって登るか」だけなんです。

時間はかかるかもしれないけど、登る山つまり「ビジョン」が決まっていて、そこに行く覚悟があれば必ず行ける。どんな山も、必ず登りきれると思っています。

ボーダレスの一員として起業して良かったと実感するのはどんなときですか。

私が最後に腹をくくれたのは、たぐっさんのおかげです。駆け出しの起業家にとって、灯台のような存在がいることは心の支えになりました。

ボーダレスには志が高くいい人たちが集まっていて、疑問や提案を一つ投げると、きちんと打ち返してくれます。「意識高いね!」の一言で済ますのではなく、「一緒に考えていこう」「時間をとって話そう」と仲間を大切にする空気感があります。自分が自分らしくいられて、真面目なことを語り合える仲間の存在はとても貴重だと感じています。

バックオフィスの皆さんも、事業のことを真剣に考えてくれて温かい言葉をかけてくれます。こういったマインドもカンパニオの強さだと思っています。

先生の学校のイベント 子どもたちが受け取って思わず笑顔になる社会へ

社会問題の本質的な解決につながっていると感じたエピソードについて教えてください。

「仲間ができて一緒に何か始めました」「先生の学校で出会った人たちのおかげで人生が好転しています」といった嬉しい言葉をもらうことはたくさんあります。

あるイベントの時に、高校の数学の先生と民間企業のマーケターの人が隣同士になりました。そのとき数学の先生が「自分が教えてることなんて、社会で役に立たないから」と自虐的な発言をしたんです。

それに対して、マーケターの人が「いやいや、高校数学ってマーケティングにめちゃくちゃ役立っていますよ」と話してくれて。 その先生は「自分が教えていることが、社会にどう役に立つのか」というイメージがついたことで、 とても活き活きし始めたんです。事業を通して、こういった光景をたくさん引き起こしたいと思ってます。

―先生の学校が目指す理想の社会と実現するための構想について教えてください。

スマイルバトンという屋号には、「子どもたちが受け取って、思わず笑顔になってしまう社会をつくりたい」という思いが込められていて。子どもたちが笑顔になることなら、何でもやりたいと思っています。

子どもたちは生まれながらにして、勝手に学んでいくすごい能力をもっています。そんな子どもたちの可能性を狭めたり、苦しそうな顔をさせてしまったりする環境は、大人たちがつくった仕組みや、政治や国の問題が大きく関わっています。つまり、子どもたちの問題は、大人たちの問題なんですよね。

だから、「大人がご機嫌な社会」を創っていくことがとても大切だと思っています。どうやったら大人たちがご機嫌でいられるのか。寛容であるためにはどんなことができるのかと考え続けながら、今後も事業を増やしていきたいです。

―三原さんと同様に転職して起業家を目指す方々へメッセージをお願いします。

キャリアを積んだ人たちの起業には、大きな可能性があります。企業で働いてきた強みをもつ人たちが、勇気をもって起業という一歩を踏み出せたとき、すごいパワーを発揮できるし、会社員を続けるより想像以上に楽しいことを伝えたいです。

一方でマインドセットは必要です。「今まではこうだった」という染みついた価値観は、メガネを外すようにそっと置いておくことが大切です。また、家族や収入といった守るものが増えている場合も多いと思います。でも、そういったことはなんとかなります!

世の中にモヤモヤしていて「自分にはできない。でもやりたい」と思っているなら一歩踏み出してみてほしい。それまでの経験はすべて生かせるので、起業はとてもおすすめです。

絶対に”自分らしい起業のありかた”があるので、諦めないで挑戦してほしいですね。

-

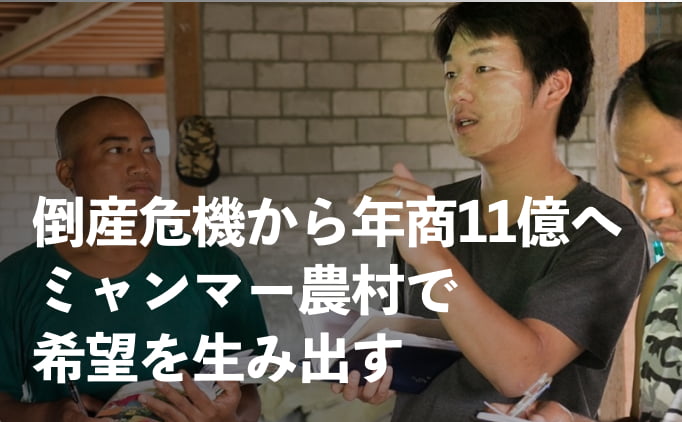

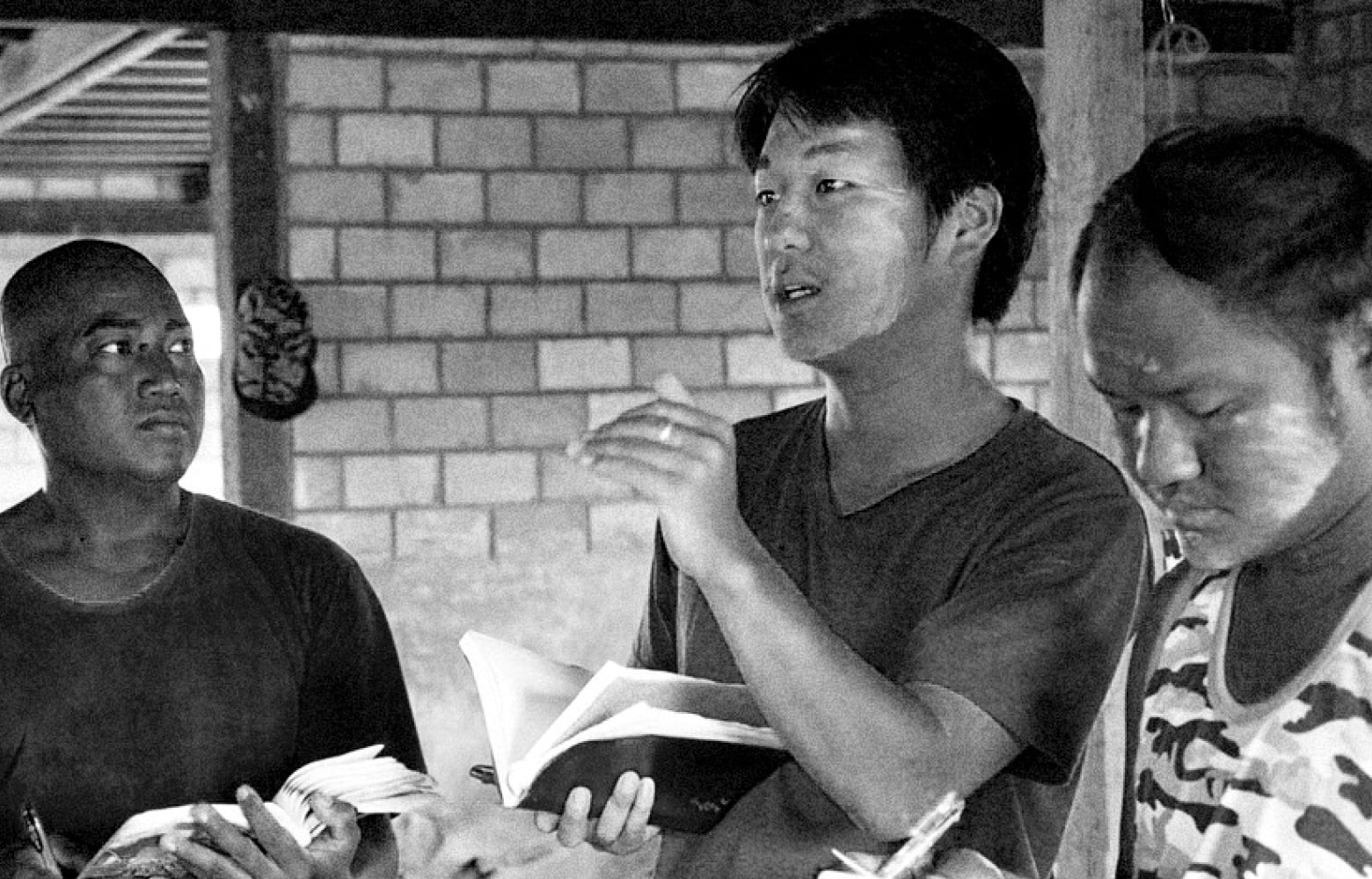

犬井 智明

BLJ Myanmar Co., Ltd 代表取締役社長

24歳でミャンマーに渡り、倒産寸前だった事業をV字回復させ、新規事業も開発。2021年のクーデター以降混乱が続くミャンマーで、インパクトを生み出し続ける起業家 犬井智朗さんの軌跡を追いました。

Interview難民キャンプでの無力感をバネに、最短でソーシャルビジネスができるボーダレスを選んだ

犬井さんが代表を務めるミャンマーの事業について教えてもらえますか。

僕が代表を務めるボーダレス・ミャンマーは、新規事業の開発や経営伴走を行っています。現在は、既存事業が3つと起業準備中が2つ、合計5つの事業があります。

農業サービスを行うボーダレスリンクは、辺境地の小規模農家に適正価格での資材販売や技術指導、マイクロファイナンスを提供し収入の向上を図っています。利用者数1万5000人、今期の売上は15億円を見込んでいます。また、有機肥料を製造し販売するボーダレスミャンマーファーティライザーは、農村部の仕事のない人々に150名ほどの雇用を生み出し、売上は1億円ほどです。

起業準備中の2社のうち、1社は日本から来る中古の子ども服を丁寧にリペアする過程でシングルマザーの雇用を創出するリユース事業です。もう1社は、農村部の栄養改善と雇用創出のために、栄養を補完する食品事業を行おうとしています。

まさにボーダレス・ジャパンのミャンマー版ですね!犬井さんがミャンマーで起業しようと思ったのは、なぜだったんでしょうか?

大学1年生のころ、日本に難民として逃れてきたミャンマー人の男性と出会いました。彼は大学生の時、ミャンマーでクーデターが起きたことをきっかけに政治活動を行い、それが原因で国を追われました。

のらりくらりとした19歳の自分と、国のために戦った20歳の時の彼とを比べて「このままじゃいけない。」と思い、彼が支援を行っていた難民キャンプに足を運びました。

自分と難民の人たちとの人生にあまりにも大きな差を感じ、 彼らのために何かしたいと思うようになりました。

タイとミャンマーの国境にあるカレン族難民キャンプ そこから、「ソーシャルビジネス」を選んだ理由は?

難民キャンプで「支援」というかたちに違和感をもったのがきっかけです。いいプロジェクトが行われても、予算の関係で打ち切られるケースをたくさん目にしました。そして僕自身、家族のような関係を築いた難民の人々と「支援者」「被支援者」という関係性にはなりたくなかったんです。

しかし、彼らが困難な状況にいるのを分かっていながら、 何にもできない自分の無力さを痛感しました。そんな思いをバネに何かしたくて出会ったのが、ソーシャルビジネスそしてボーダレスでした。

当時ボーダレスは全然知られていませんでしたが、社会を変えるために本気で事業をやってるということが伝わってきました。ミャンマーでのソーシャルビジネスを最短距離で実現できるのは、ボーダレスしかないと確信しました。

苦しい状況でも初心に返れば乗り越えられた

起業家として大きな壁にぶつかったのはどんなことでしたか?

一番苦しかったのは、やっぱり赤字時期ですね。

当時赤字だったミャンマーの既存事業を僕が立て直すことになり現地入りしました。事業は倒産寸前で「今日キャッシュ0じゃん!」といったことも何度かありました。でも、自分で成功させると決めたからには、続ける以外の選択肢がなかったんです。

メンバーと毎日夜までミーティングしていた そんな苦しい状況を乗り越えた原動力は何だったんですか?

本来であれば「農家さんのために」というべきだと思いますが、正直それだけでは続かないんですよ。それは、自分より農家さんが困ってる時にだけ使える言葉で、自分の方が困っている状況では無意味な言葉になってしまいます。

赤字が続く苦しい状況でも、僕が事業を続けられたのは、学生の頃に難民キャンプで苦しむ人たちの生活を見てきたからです。「こんなことで、苦しいとか言ってる場合じゃない」と初心に返ると、全然苦しくないと思えたんですよね。

もう1つは、やっぱり社員の存在ですね。社員の多くが20代前半で。これからの未来を担う彼らの成長を見ることが、一番のモチベーションになりました。

犬井さんが考える社会起業家に一番必要なものって何ですか?

「この問題を本気で解決するんだ!」というパッションが一番だと思います。

経営ノウハウは学べば身につくし、実力だって経験を積めばついてくる。だけど、この問題を何としても解決したいという思いが浅いと、上辺だけの解決になります。

結果的に事業の作り方も浅くなって、なんとなくいい事業に見えても、「これって本当に社会問題を解決してるの?」と言われた時に言い返せない。ちゃんと思いがあれば、「今は実現できてないけど、ここまで行こうと思ってる」と言えると思うんです。

ボーダレスの一員として起業して良かったことを教えてもらってもいいですか。

1人でやってると、忘れてしまいそうになるようなことを、みんなと話すことでハッとさせられる。視座をぐっと上げてくれる、コミュニティ自体の存在はありがたいです。

起業家同士の話し合いの場で新しいアイデアに触れたり、頑張ってる姿を見て自分ももっと頑張ろうって思えたり。「事業」ではなく、「社会」というサイズ感で考えさせてくれる場でもあります。

ビジネスで社会の構造を変え、ミャンマーの人々が心から幸せに暮らせる社会をつくりたい

今も混乱が続くミャンマーの問題をビジネスで解決するには、何が大切ですか?

ミャンマーには、135ほどの民族がいて、中には「自分たちの民族が一番だ」という意識をもつところもあります。僕自身も難民キャンプにいたときに「あの民族が良くて、あの民族は良くない」と思った時期がありました。

でも、事業の立て直しのためにミャンマーに来た時に、その考え方はやめようと誓いました。民族への意識が根本から変わらないと、ミャンマーの国や社会構造は良くならないと。

僕たちの会社には、いろんな民族の仲間が集まり、文化もそれぞれです。でも、みんなが同じTシャツを着て、同じビジョンのもとに集ったとき、そこに民族の壁はないんですよね。

ボーダレス・ミャンマーが成長し、メンバーやユーザーにさまざまな民族や宗教の人がいる会社になっていけば、 ミャンマーの民族融和につながっていくと思っています。

犬井さんの今後の展望を聞かせてください。

ビジネスも、国も、社会も、結局は「人」です。良いリーダー、良い民衆がいて初めて良い国になる。人をどう育成していくのかが、 国や社会の未来に直結すると思っています。

僕が一番嬉しいのは、メンバーが成長するのを見るときなんです。僕のパッションはそこにあります。

だから、事業を通して志ある若者を育てていくことで、本当に社会のことを考え、人を思いやれるような人をどんどん世の中に輩出していきます。

僕が死ぬまでには、ミャンマーに民族の対立や貧困がない、みんなが本当に幸せに暮らせる社会を創っていきたいです。

ボーダレスミャンマーの仲間 -

市川 加奈

Relight株式会社 代表取締役社長

ホームレス問題をビジネスで解決する起業家 市川加奈さんは、2022年Forbes主催の『FORBES 30 UNDER 30 ASIA 2022』に選出され、メディアなどにも多数出演。注目が集まる起業家の背景には、多くの困難を乗り越えてきた日々がありました。

Interview路上生活者を初めて見たときのショックが忘れられなかった

市川さんが取り組むホームレス問題を解決する事業について教えてください。

Relightが運営するホームレス問題解決のための事業は2つあります。1つは、住居や携帯電話がなくても応募可能な寮付きの仕事を紹介する「いえとしごと」。もう1つは、身分証がなくて家を借りられない人向けに個室の物件を紹介する「コシツ」という事業です。

累計で「いえとしごと」から就職した方は572名、「コシツ」の入居者の方は23名います。いずれもホームレス状態にあった人が、仕事と住居を得て生活を立て直し、不安定な生活から抜け出せるようサポートしています。

なぜホームレス問題を解決するために起業しようと思ったんですか?

子どもの頃からおじいちゃんおばあちゃんが大好きで、介護の仕事に興味がありました。高校進学を機に少し都会に出てきて、初めて見た路上生活者の姿に驚きました。おじいちゃんおばあちゃんが寒空の下、外で寝ているのに誰も声をかけない。「何だろうこれは・・・」と衝撃を受けました。

その体験から、進学して貧困問題を学ぶことに。学生時代は、ホームレス支援のボランティアに参加し、炊き出しや声掛けの活動をしていました。

ボーダレスを知ったきっかけはサークルのイベントでした。自分が解決したい社会問題に対して、まっすぐに事業を創れる点に惹かれたんです。

当時からボーダレスは様々な領域で事業を展開していて「ここなら、ホームレス問題にも取り組めそう!」と思い、エントリーしました。

ボーダレスの面接では、私の生い立ちから取り組みたい社会問題まで話していたら、なんと3時間以上経っていました(笑)

周りには社会問題に興味をもつ人がいなかったので、自分のやりたいことを素直に語れて、それを応援してくれるボーダレスに衝撃を受け「ここだ!」と確信しました。

ホームレスの就労の方法として農業を学んでいたとき 事業開始後、1週間でプランを変更。コロナの影響で問い合わせが増加

ビジネスを軌道に乗せるまでにどんな壁がありましたか?

プランニングでは、正解がない中で正解を見つけようとずっと模索しているのが一番しんどかったですね。

ネットカフェの前で当事者になりそうな人に声をかけて「こんな事業を考えているんですけど、どうですか?」とヒアリングしました。相手にされなかったり、ひどいことを言われたり…。「この事業って本当に必要とされているんだろうか…」と、とても悩みました。

何とかプランを完成させ事業をスタートしたのも束の間、事件が起こりました。Relightが企業から請け負った仕事を相談者さんに取り組んでもらう事業モデルを考えていたのですが、急に企業からキャンセルされてしまって…。

すでに相談者さんもいらっしゃったので、苦労して作ったプランを1週間で変更。相談者さんに寮付きの職場を紹介して、企業から人材紹介料をいただく事業モデルに切り替えました。

すごいトラブルに見舞われたんですね…。モデルを変更してからは、スムーズに事業を進めることができたんですか?

何もない状態から相談者と企業をマッチングさせていくのが大変でしたね。

最初は、相談に来てくれる人を全員助けたいという気持ちの方が強く、福祉的なマインドになっていました。相談者の元まで行って数日分の生活費を渡して「明日ここで待ち合わせね」と約束したのに、すっぽかされたことも。食事代や宿泊費など10万円ほどかかったのに、結果的に騙された形になってショックでしたね。

日本には相談できる行政や支援してくれるNPOもたくさんあります。わざわざ会社を立ち上げてビジネスでそれをやるのか?と考えたときに「やりすぎていたな」と反省しました。

困っている人全員を助けようだなんておこがましい、まずは本気で働きたい人を優先してサポートしていくと決めました。ようやく対象者がクリアになったわけです。

それから、コロナ禍という世間の状況も重なり多くの問い合わせがありました。

様々な相談者の方がいらっしゃる中で、大変なこともあると思います。それでも事業を続けられるのはなぜでしょうか?

相談者さんに刃物をちらつかせられたり、闇金から電話がかかってきたり。難しい人に困ることも多々ありますが、心のどこかで面白いと思っているんですよね。私は、使命感をもって社会問題に取り組むよりも、みんなで楽しくやっていきたいタイプなんです。

相談者さんのハチャメチャなところや感情的なところに触れると「なんでそうなるんだろう?」と興味が湧くんです。いろいろな人がいて面白い、楽しいから続けられるのかなと思います。

相談者さんが身分証を取得できて、職場に居場所があると思えたり、仕事に誇りがもてたり。困っている状況から、先のことが考えられるようになった姿を見ると、事業をやって良かったなと感じますね。

相談者さんの就職サポートを行う市川さん 必要なのは、ポジティブな勘違い。売上や利益より大切なもの

社会起業家に必要なものって何だと思いますか?

「自分なら絶対にできる」と勘違いし続けられる力だと思います。できるって思えないと、なかなか前に進めないんですよ。思ったようにできなくても、そのうちできると思ってやりきることが大切だと思います。

つらくても続けられるのは、「できる!」という勘違いに「絶対やりたい!」という気持ちが合わさって、ポジティブに進んでいけるからだと思います。

ボーダレスの一員として起業してよかったことは何ですか?

時々出資のお話を頂くことがあります。株式会社のため当然ですが、売上や利益に関するお話がほとんどです。一方で、社会にもたらすインパクトについてはあまり議論になりません。

ボーダレスではその問題に取り組む理由や、当事者にもたらされる変化といった議論が一番になされます。そのうえで事業の黒字化や成長について考えていけるのが、とてもいいと思っています。

それと、何者でもない人がチャレンジできるところも良さだと思います。「どこの会社で、何をやってきた人です」といった経歴や肩書ではなく、ボーダレスではその人の本質を大切にしています。

「社会を良くしたい」という志をもって行動してきたか、自分のためではなく、みんなのために行動できる人か、そんなマインドが備わっている人なら誰でもチャレンジできるのがボーダレスの良さですね。

何度でもやり直せる社会をつくるために、プランニングし続ける

今後のビジョンについて教えてください。

今は、ホームレス状態にある人に家と仕事を紹介していますが、仕事が難しかったり、やりたいと思える仕事がなく離脱してしまう人がいることも事実です。生活インフラを整えて、いろいろな形で生きていくことをもっと応援していきたいです。

事業を始めて4年ほど経ちますが、まだまだ社会問題に対して今のサービスで十分だという実感はもてていません。メディアで取り上げられたり、評価していただくこともありますが、自分の中ではまだ腑に落ちていない部分もたくさんあります。

日々自問自答しながら事業を進めつつ、本質的な解決につながる方法について考えています。ずっとプランニングを続けているという感じですね。

プランニングし続けた先に、どんな社会を創っていきたいですか?

誰も孤立せず、何度でもやり直せる社会をつくりたいです。仕事や家を失ったときに、生きるか死ぬかという選択肢ではなくて、どう生きていくか前向きに考えられるようにしたいんです。

人生はやり直しが効かないと思うと追い詰められてしまう。だから、誰でもどんな時でも一から人生を始められる、やり直せる、そう思える仕組みを社会実装していきたいと思います。

-

本質的な課題が見え、実態に応えるビジネスモデルにつながった

何十回もヒアリングを重ね、対象者の抱える本当の課題が見えてきました。既存の選択肢と対象者とのギャップを埋めることで事業の軸が定まって、実態に応えるソリューションにもつながりました。

-

プランニング伴走でブレることなくビジネスモデルに落とし込めた

駆け出しの起業家にとって、伴走してくれる田口はまさに灯台のような存在。正解がなく迷いも多い中でも、ブレることなくビジネスモデルに落とし込むことができました。

-

本当に届けたい人に出会えてサービスへの確信がもてた

サービスのニーズが本当にあるのか確認するためにβ版を作成し、SNSで参加者を募りました。本当に届けたい人に出会えたことで、サービスとしての確信がもてたのは大きかったです。

-

描いた理想がリアルなビジネスの形に落とし込まれた

不確定な要素が多い状態でも、先行く起業家の力を借りつつ落とし込んでいきました。描いた理想が事業として成り立つように何度も修正し、リアルなビジネスの形が明確になりました。

-

本当に社会問題を解決できる事業かどうかを確認できる

作り上げてきたモデルで本当に社会問題の当事者が抱える課題を解決できるのか、顧客を理解したサービスができているのかなどの整合性を、事業計画書を通して確認することができました。

-

よりインパクトを生む事業へと確度を上げてくれる機会

プランの良し悪しではなく、よりインパクトを生む方法を一緒に考え、事業の確度を上げてくれる機会。最前線で社会問題と向き合う世界各国の社長陣からの承認は自信につながりました。

fellow interview

世界でインパクトを生む

フェロー起業家の

劇的成長記

-

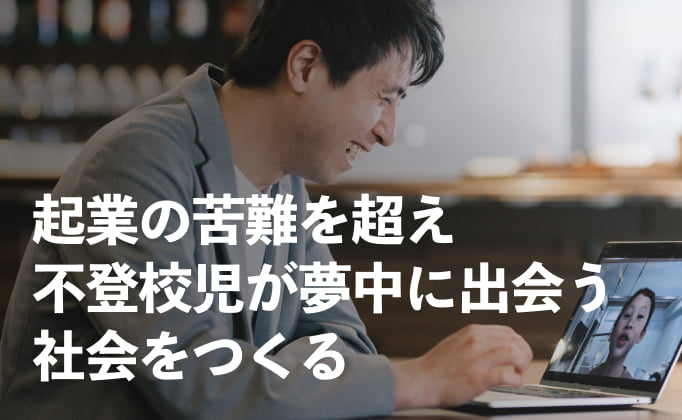

01不登校×起業 辻田 寛明

01不登校×起業 辻田 寛明起業の苦難を超え 不登校児が 夢中に出会える 社会をつくる

read interview -

02教育×起業 三原 菜央

02教育×起業 三原 菜央世界の見え方が 180度変わった起業 先生を起点に 日本の教育を変える

read interview -

03農家の貧困×起業 犬井 智郎

03農家の貧困×起業 犬井 智郎倒産危機から 年商15億の事業へ ミャンマーの農村で 希望を生みだす

read interview -

04ホームレス×起業 市川 加奈

04ホームレス×起業 市川 加奈起業1週間で まさかの事業変更 ホームレス問題で Forbes U30選出

read interview

PROGRAM

ゼロからインパクト事業を創る

90日間の

インキュベーションプログラム

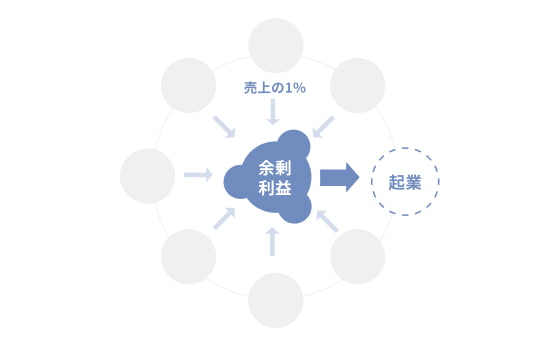

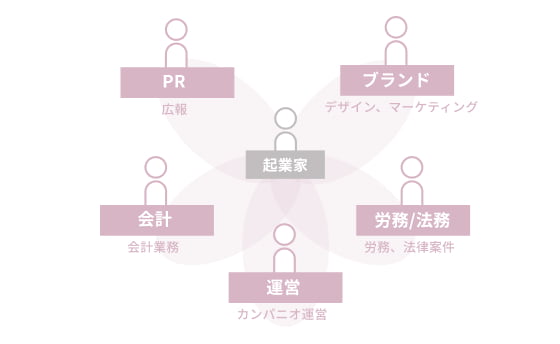

事業を加速させる

カンパニオの仕組み

高め合い、支え合い、インパクトを

最大化する9つの仕組みがあります。

-

1

創業支援

-

2

学び合い

-

3

高め合い

-

4

助け合い

-

5

ネットワーキング

-

6

経営バックアップ

-

7

セーフティネット

-

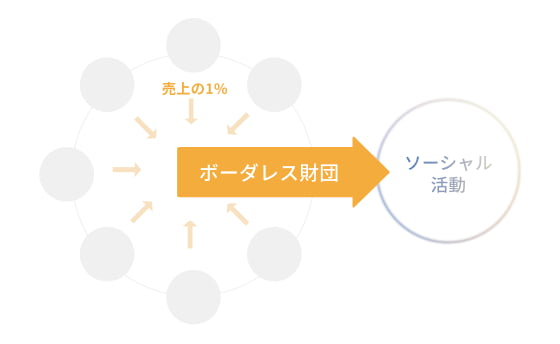

8

共同の社会活動

-

9

仲間とのつながり

OUR

VISION

貧困に苦しむ日々を、

安心して暮らせる日々へ。

差別が生む悲しみを、

共に生きる喜びへ。

だれかが取り残される教育を、

どんな子どもも応援される教育へ。

食べ物を捨てる習慣を、

捨てずに循環させる習慣へ。

人が離れていく地域を、

知恵やチャレンジが集まる地域へ。

社会の課題を、

みんなの希望へ。

課題の本質を見きわめ、

原因を根本から変えるとき、

そこには希望が生まれます。

貧困に苦しむ日々を、

安心して暮らせる日々へ。

差別が生む悲しみを、

共に生きる喜びへ。

だれかが取り残される教育を、

どんな子どもも応援される教育へ。

食べ物を捨てる習慣を、

捨てずに循環させる習慣へ。

受賞歴

-

Forbes

30UNDER ASIA -

世界を動かす日本人

50人

-

日本で一番大切にしたい会社大賞

-

GOOD DESIGN AWARD 2019

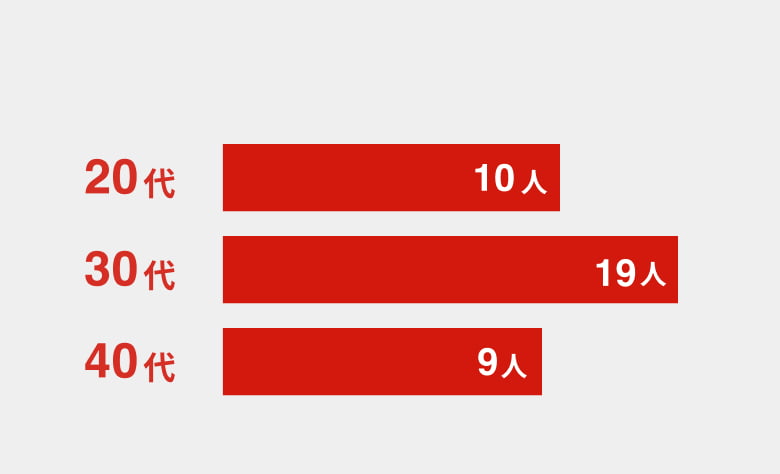

数字で見る

ボーダレス起業家

仲間である起業家の多様性もボーダレスの

おもしろさ。刺激だらけの環境で起業しよう。

-

起業家の

男女比6:4

-

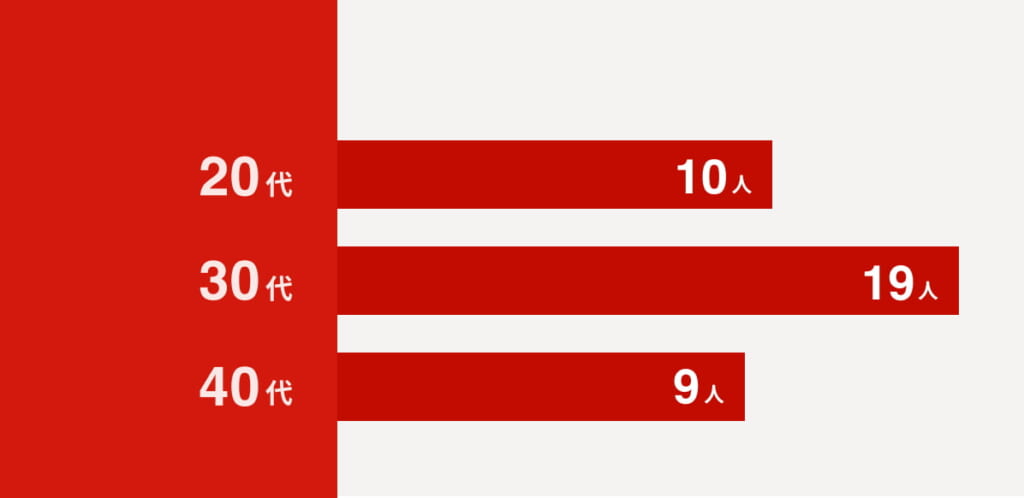

年齢分布

-

起業家の

平均年齢33 歳

-

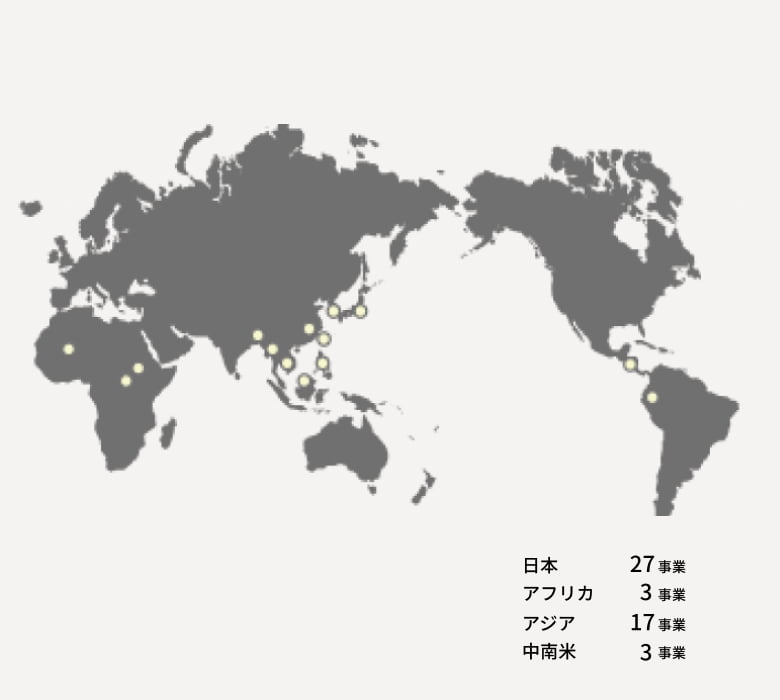

世界分布

13 カ国で

展開 -

挑戦してる

社会課題テーマ24 テーマ

起業家の男女比

起業家の平均年齢

年齢分布

世界分布

展開

挑戦してる社会課題テーマ

フェロー起業家の

リアルな日常

HOPE

共に

世界をつくる

挑戦をしよう

募集要項-通年採用-

- 対象者

- 解決したい社会問題に対して行動を起こしており、具体的なビジネスアイデアがある

- 役員報酬

- 創業後、ご自身で決定

- 活動場所

- ご自身で決定

プログラムの流れ

-

ENTRY

webエントリー

本エントリーフォーム入力+ビジネスプラン提出

書類選考

オンライン面談

-

PROGRAM

インキュベーションPROGRAM

01 ソーシャルコンセプトの設計

02 ビジネスモデルの設計

03 PoC検証の実施

04 収支計画の策定

05 事業計画書の作成

PITCH

社長会発表

会社設立

よくある質問

- すぐに起業したいのですが、最短でどのくらいで起業できますか?

-

約3か月間で起業することができます。ボーダレスカンパニオで起業する方は、世界各国でソーシャルビジネスを立ち上げてきた経験とノウハウを持つビジネスプランニングのプロフェッショナルが伴走する、3カ月間の「インキュベーションプログラム」をご利用いただけます。

プランニングがより早く進めば3カ月を待たずプログラム終了し、起業することも可能です。 - 起業する実力をつける機会はありますか?

- 起業する前に、ボーダレス・ジャパンの事業立ち上げチームに入り、実際にソーシャルビジネスの立ち上げ経験を積むことができます。学生の場合は、新卒入社後1年間事業立ち上げ経験をして、起業するケースが多いです。社会人の方も同じく、新規事業立ち上げ経験を経て、起業することも可能です。

- 株式について教えてください

-

創業資金として、ボーダレス・ジャパンから500万円を資本金として拠出します。この資金は、社会起業家が忍耐強くチャレンジし続けることを支えるためのお金(ペイシェントマネー)なので、配当やエグジットを求めることはありません。そして、起業家はいつでも好きな時に、全株式を買い戻すことも可能です。

また、資本構成に対する制約はありません。ボーダレス・ジャパンだけじゃなく、自己資金や他社からの資本を入れることも起業家の判断で自由に行えます。 - 起業する前に経営の実力を磨く機会はありますか?

-

ボーダレスの新規事業は以下のようなかたちでスタートを切ります。

まず、「どの社会問題を解決するのか」というテーマ設定を行います。テーマ設定ができたら、実際に課題を抱えている当事者にヒアリングを行い、社会問題の現状と理想を明らかにするソーシャルコンセプトを作成します。

そして、ソーシャルコンセプトをもとに社会問題を解決するビジネスプランを作ります。市場規模や競合優位性、プロモーション戦略などを含めた、事業計画が作成できたら、社長会での報告を経て、実際にビジネスを開始します。

ボーダレスには様々な事業や先輩起業家がおり、多くの知見や経験をもつ彼らに相談しながら事業開発を進めることができます。グループの力を活用しながら、自らのアイデアやエネルギーを注ぎ込んで事業を展開していくことがボーダレスの事業開発の魅力です。

NEWS

for HOPE

様々な人たちと、社会に

HOPEを作り出していきます

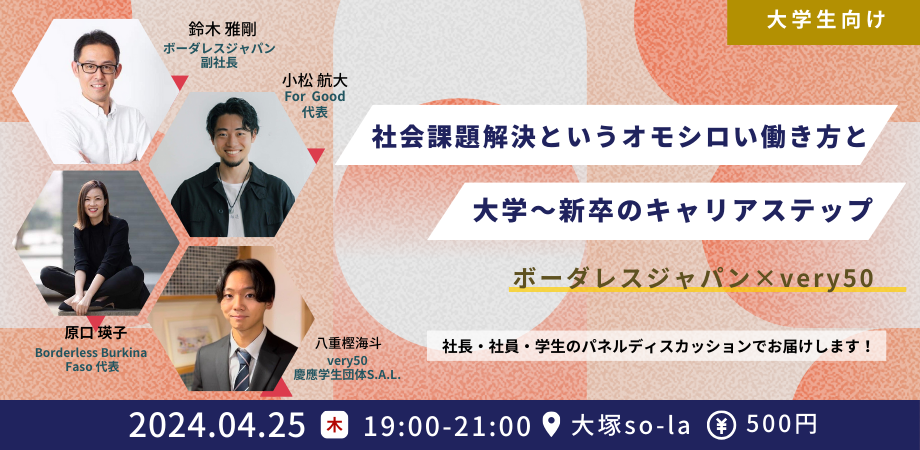

EVENT

for HOPE

イベント開催情報や社会問題理解を

深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を

いち早くお届けします!